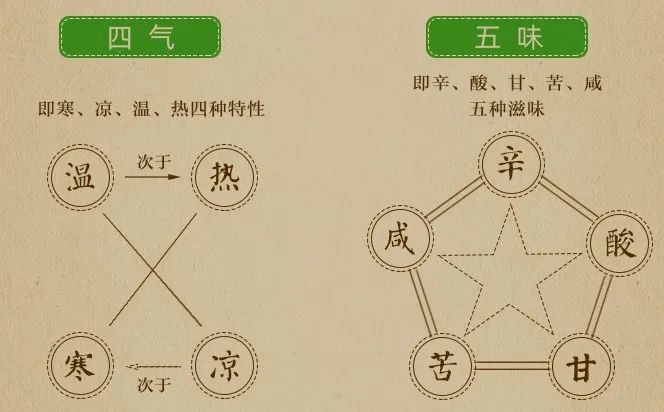

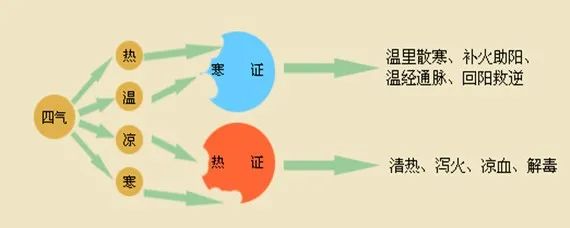

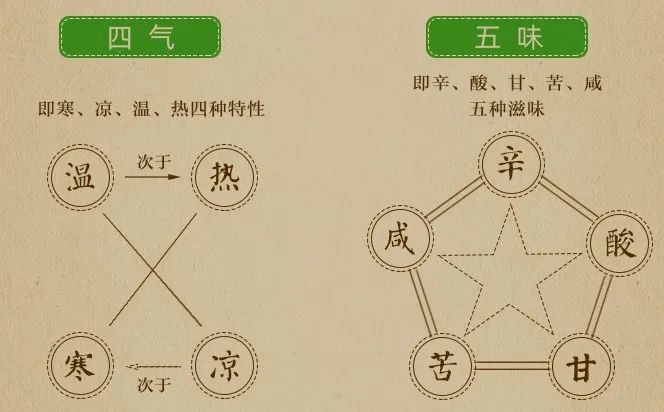

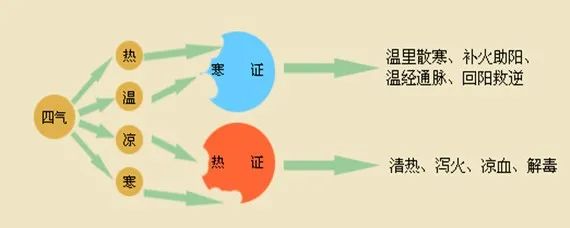

自从神农尝百草之后,我们的祖先就认识到不同花草树木的特性不同,具有治疗疾病之用。与西方医学致力于研究每种药物的分子式、专注于“配料表”的思路不一样,我国传统医家更加注药物的气与味。外在天气有春、夏、秋、冬,药物则对应有寒、热、温、凉;脚下大地有木、火、土、金、水,药物则对应有酸、苦、甘、辛、咸。前者是气,后者是味,在四气中再加上一个居中没有任何偏重的“平”,在五味中加了一味也没有任何偏重的“淡”以及一味“涩”。那么中药的气就是:寒热温凉平;中药的味就是:酸苦甘辛咸淡。不过,约定俗成还是称之为四气五味,直到今天还是用此方法表述某种中药的性味。世间万物都秉承阴阳二气而生,但具体到某个物品上,都是相对的一种偏强、一种偏弱。总的来说就是,阴偏盛者其性偏凉,阴气盛到极致者则偏寒;同样阳气偏盛者其形偏温,阳气盛到极致者则是热。我们人体追求的是阴阳平衡,那么寒凉的药物就可以用来治疗热病,同样温热的药物就可以用来治疗寒症。在中药经典《神农本草经》中将世间药物分为上、中、下三品,对药物其性味功效做了介绍,在上品的药物多属平和、无毒,用我们今天的眼光看来,多是属于药食两用之物,可以久服无损于人。而中品之药则性味偏向较为明显,常服则容易造成人体的阴阳失衡。下品之药则是性味偏向十分的凸显,非大寒就是大热,或毒性较大,只有去病之用,毫无养身之能。常见的寒凉的药物有大黄、黄连、石膏等等。药性带寒,可以解体内火热之邪气。如天气酷热、烈日当空,久晒可致火邪从侵袭到体内;如遇事烦躁暴怒、焦火烧心,可致使火邪内生于五脏;如长期肥膏厚味、贪食无度,可致火邪聚集于六腑……,凡此种种皆可以导致体内火盛。此时,寒凉之药就可以派上用场了,或如清凉大雨浇熄火势,或如釜底抽薪以泻下来抽空火源,或如以清透之力请热出肌表。小寒即是凉,小寒常见的药物有很多比如:蒲公英、金银花、薄荷、麦冬等等。如果体内的火邪不是很盛,亦或者病患自身体质偏于虚寒,那就不能用大寒的药物。因为如此会导致病人身体元气大伤,从而疾病难以痊愈甚至加重。所以选用偏凉的药物来治疗是最合适不过的了。临床常见的偏凉的药物主要用于辛凉解表的药,用于解除病在皮表的风热之邪;甘凉清润的凉药可以解除因为阴血不足所致的内生燥热,如麦冬;还有凉血宁血的凉药,可以治疗体内的血热躁动,如丹参。常见的大热的药物有干姜、肉桂、附子等。热病用寒药治,同样寒病也要用热药治。凡是体内出现了阴寒内盛的迹象,就需要用大热的药物来驱寒回阳。人体五脏六腑、皮肉筋骨皆可以让寒邪停留盘踞。温煦中焦以干姜最佳;暖下焦则以肉桂为好;如果遍身皆寒,且势不可挡,那则需要请出“回阳救逆第一品”的附子出马了。少火生气,谓之温也。常见的温药有陈皮、熟地黄、防风等等。我们人体就是常温之体,气血流通全赖于一团温阳之气在循环推动,所以温阳宜常培补之,不宜过度攻伐。人体常见的除热邪以外的邪气,多用温法治之。如风邪得辛温而解;水湿痰饮得温则化;寒邪得温则散;全身凝滞的气血也得温而行。气虚阳虚之症多用温药来补,效果较好;阴血不足之症也多用温药来治之。除以上气性有偏颇的药物之外,还有居中的平性药物。最常见的就是山药、甘草、党参了,这几味药临床用得非常多。因特点是药性平和,不显寒热,温凉偏差小,用在组方之中可以调和药性。需要说明的是,平性药物中大部分都是药性平和,药力缓和,以补为主,如黑芝麻、灵芝、天麻等。还有一种就是药性虽平,但药力峻猛,如三棱药,破血行气的能力就很强悍。最后要说明的是,寒热之药虽然气重力猛,但临床使用时,还需谨慎。原因之一是容易矫枉过正,之二则是万一用错,后果不堪设想,正所谓“桂枝下咽,阳盛则毙;承气入胃,阴盛以亡”。所以,在我们医者临床施治的过程中,除非遇到很明显的寒热病症,一般较少选用大热大寒的药物,即便是使用,也要谨慎考虑。