众所周知,太阳与地球时刻都在公转和自转,地球一年围绕太阳运转一周,在地球上看到的是太阳一年在天空中移动一圈,太阳所移动的这条路线被称为黄道。古人根据太阳在黄道上的位置,将全年分为二十四个段落,当太阳与赤道形成垂直照射时即为“黄经零度”,也就是春分点。每前进15°即为一个节气,自春分往下按照顺序一一顺延,形成一年二十四个节气。等到运行一周后便会重回春分点,称为一个回归年,合360°。

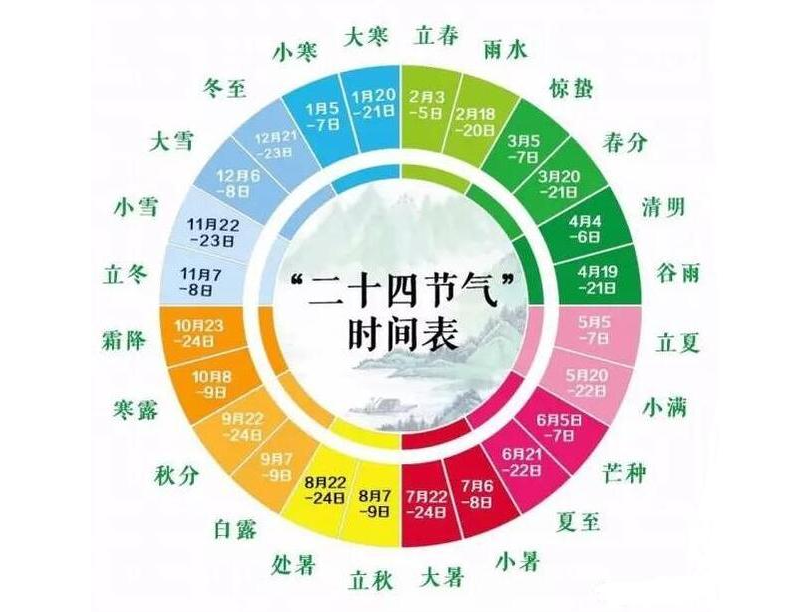

在二十四节气中,“节气”即每月的第一个节气,数量为12个,即立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪及小寒;“中气”即每月的第二个节气,数量亦为12个,即雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至及大寒。“节气”与“中气”相互交替,分别历时15天,如今习惯将“节气”与“中气”总称“节气”。

早在春秋时期,人们意识到日照时人的影子长短与太阳的位置和气候变化有某种关联,并用土圭测日影的方法确定了春分、秋分、夏至、冬至这四个节气的日期。随着“两至”“两分”的确定,立春、立夏、立秋、立冬,即表示春、夏、秋、冬四季开始的4个节气也相继确定,“四立”加上“两分”“两至”,恰好把一年分为8个基本相等的时段,将一年四季的时间范围定了下来。《吕氏春秋·十二纪》就详细记载了这8个节气,同时记录了关于温度、降水变化的内容,以及节气所影响的自然物候现象等内容。汉代开始,黄河中下游地区的人们根据历年气候、天气、物候以及农业生产活动的规律和特征,又先后补充和确立了其余16个节气,分别是:雨水、惊蛰、清明、谷雨、小满、芒种、小暑、大暑、处暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒,形成了如今所看到的,完整的二十四节气。西汉《淮南子》一书就详细记载了完整的二十四节气内容。二十四节气是我国古代杰出的科学成就之一,是中华民族古老而传统的文化,作为一种补充历法,被我国人民用来指导农事,随后,人们又根据二十节气的变化,形成我国独特的节气养生观念,这其中体现着顺时而为的人与自然的和谐,在自然中寻求平衡,实现了人、天、地的和谐统一。二十四节气养生中首先强调的是“天人相应”的思想,人生于天地之间,宇宙之中,所有的生命活动都与大自然息息相关,紧密相连。自然界的种种变化都会影响人体的生命活动。《黄帝内经》的各种论述都把人与自然看成一个统一的整体,即“天有所变,人有所应”。对于节气有所了解的人都知道,每个节气的到来,都预示着气候的温差变化,同时也暗示着阴阳的更新交替。二十四节气所反映的物候特征说明了自然界的一切生活都与节气密切相关,人于天地之间,自然也不能脱离天地气息而存在,人体的五脏六腑、七窍四肢、筋骨皮肉等组织的机能活动无不受节气变化的影响,人体只有适应四时阴阳的变化,才能与外界环境保持协调平衡。反之,若不能顺应二十四节气的变化,人体节律就会因受扰而紊乱,表现出的抗病能力和适应能力就会下降。自然界分为五时,即春、夏、长夏、秋、冬,而五脏分别与五时相对应,《黄帝内经》有“肝旺于春,心旺于夏,脾旺于长夏,肺旺于秋,肾旺于冬”之论,表现为春应肝属风,夏应心属热,长夏应脾属湿,秋应肺属燥,冬应肾属寒。《素问·四时刺逆从论》中也指出:“春气在经脉,夏气在孙络,长夏气在肌肉,秋气在皮肤,冬气在骨髓中。”将脏腑、经络与二十四节气归属于春、夏、秋、冬四季之中,由此观察相互间的关系,作为诊断、治疗疾病的依据。《素问·四气调神大论》曰:“春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,披发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也,逆之则伤肝,夏为实寒变,奉长者少。”故春三月为肝木当令之时,其特性:喜调达,主疏泄。春与人的精神情志活动关系密切,故春季宜选择疏肝理气、柔肝养肝之法,使春阳之气得以宣达,饮食宜减酸增甘。《素问·四气调神大论》曰:“夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实,夜卧早起,无厌于日,使志无怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也;逆之则伤心,秋为痃疟,奉收者少,冬至重病。”心:主血脉,主神志。心在五行属火,起着主宰生命活动的作用,故有“心为君主之官”“心者,五脏六腑之大主”的说法。夏季养生,要顺应夏季阳盛于外的特点,注意养护阳气,着眼于一个“长”字,既要避免喜凉太过,影响阳气外泄之机,又要防止暑热至极,汗孔开放致阴暑与风寒之邪乘虚入内为病。盛夏暑气当令,长夏湿气当令,中医认为长夏属土,对应人体五脏中的脾。“湿”为长夏主气,即所谓“湿气通于脾”,所以,脾应于长夏。因而,长夏是健脾、养脾、治脾的重要时期。《黄帝内经》有“仲夏善病胸肋,长夏善病洞泄寒中”“伤于湿者,下先受之”的说法,就是说湿邪伤人往往从人体下部开始,如湿性脚气、下肢溃疡、妇女带下等都是人体下部的疾病。长夏天气多阴雨,潮湿,湿气通于脾,湿邪最容易侵犯脾胃,导致脾胃消化、吸收功能低下;因此,长夏之季应重视保护脾胃功能,补益脾阳,古人在丰富的养生经验积累中,提出了“长夏防湿”的养生原则,即健脾燥湿。其中,糯米、莲子肉、山药、太子参、茯苓等,都是适合长夏食用的清补健脾之品。《素问·四气调神大论》曰:“秋三月,此谓容平。天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也。逆之则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。”肺谓五脏之华盖,居于五脏最高位置,通过气管、喉、鼻直接与外界相通,极易受外界环境影响,加上金秋之时,燥气当令,燥邪易侵犯人体而耗伤肺之阴津,出现干咳,口、鼻、皮肤干燥等症。因此,秋季护肺是预防疾病、增进健康、抗衰防老的重要环节。此时,强调“无外其志”,不要被外界凄风惨雨、草木枯败的“肃杀”情景所影响,而要忘其秋思,使志安宁。《素问·四气调神大论》曰:“冬三月,此谓闭藏,水冰地坼,无扰乎阳,地气以明,早卧晚起,必待日光;使志若伏若匿,若有私意,若已有得,去寒就温,无泄皮肤,使气亟夺。此冬气之应,养藏之道也;逆之则伤肾,春为痿厥,奉生者少。”肾的生理特性:主闭藏。“肾藏精,宜藏而不宜泄;肾主命火,宜潜不宜露。”人的生长发育基于肾,生命活动赖于肾,肾是人体活动阴精之所聚,生命活动之本原,肾火旺则生命力强。因此,肾气盛衰决定着机体生、长、壮、老以及整个生命活动的过程。冬季养生要以祛寒就温、敛阴护阳为原则,中医治肾多补少泻最相宜。二十四节气虽然是节令气候的标志,但每一节气在变化进程中都会对人体产生影响,这种影响与每个人的一生相始终,无论是未病之时,患病之际,还是病愈之后,根据节气养生都是不可或缺的手段之一。尤其在生活水平提高的今天,人们追求的是高品质的生活,这种高品质首先是体现在身体状况的健康上,健康的体质是确保高品质生活的前提和关键,养生不再是老年人的事,更应该从中青年就要建立良好的养生习惯。