灵感与智慧的火花——传统医学“象思维”

天地万物莫不有象。象思维,即通过“象”来类推事物发展变化规律,是一种中华原创思维。这种思维方式质朴而玄妙,闪烁着先贤灵感与智慧的火花,对华夏文明产生了深远影响。

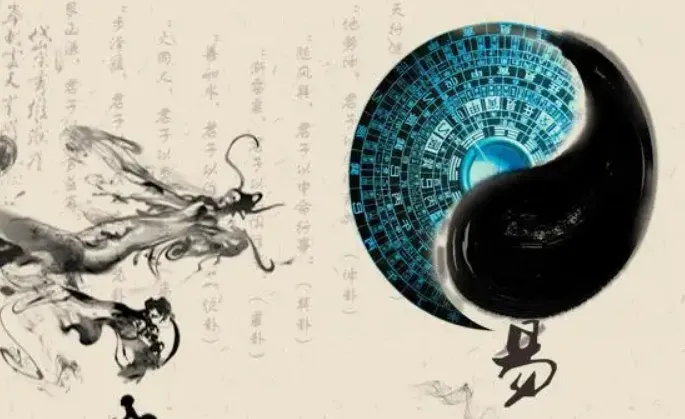

上古时期,伏羲仰观天象,俯察地理,近取诸身,远取诸物,作八卦“以通神明之德,以类万物之情”,开象思维之先河。传统医学与易学同源,既遵循严谨的医理,又注重灵活的思维,尤其是象思维的运用。

传统医学象思维,通过取象比类,观察物象,提炼意象,或由意向反推物象,形成对自然与生命的系统认知。其中,以形象思维为根本,以意象思维为特征,以应象思维为法则。

形象思维

形象思维,主要采取观察法,用直观形象和表象分析解决问题的思维方式。

如观察五脏,心“状如莲蕊”、肺“虚如蜂巢”、脾“扁似马蹄”等,将藏于体内的脏腑形象和生理功能以及外在表现,称为“藏象”。四诊中望诊观察舌质和舌苔的变化,称为“舌象”;切诊观察脉的形象变化以测知疾病,称为“脉象”。

形象思维并不满足于对已有形象的观察和再现,更致力于对已有形象的类比推理。可以同时运用感知的许多形象,或由一个形象跳跃到另一个形象,常可产生形象联想、发散思维等,使形象思维具有创造性的优点。

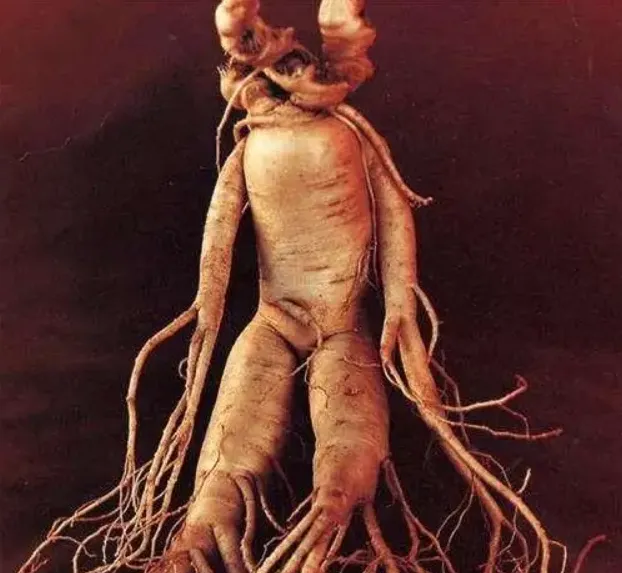

如中药“以象名之”,如根之形象如人形者,名曰人参;形如乌鸦之头,名曰乌头。再如认识病因“观物取象”,观察自然界的风由空气流动引起,总结出“风胜则动”的原理,临床上凡是肢体动摇的震颤、抽搐,病位游走不定等病象,皆归因于“风邪”。

意象思维

意象思维,是在形象思维的基础上,从具体事物或现象进行抽象的思维方式。

“医者,意也”,意向思维进一步强调医者之意,以知识、经验为基础,以直觉、想象为灵感,洞察事物蕴涵的特性和规律。从众多事物的表象、现象中,进行提炼,抽取本质,舍弃非本质的特征,即《易传·系辞上》:“立象以尽意。”

意象思维从形象思维的“具象”感性认识,升华为“抽象”特点,即由具体的、可见的“形态之象”,升华为只有在意识中可以感知的“抽象”、不可见的“意念之象”。

如自然界春季属木,阳气升发,草木枝叶条畅,而肝的疏泄功能主升散,性喜条达舒畅,与春之木气相像,故将肝归属于木;再如根据分析人体外在的症状、体征,来推测脏腑等内在的病理本质,即所谓“司外揣内”。

应象思维

应象思维,是以取象比类为基本方法,根据某类事物的特性,将与其相近、相似、相同特性的物象、现象,归纳为同一类别,同气相求,同类相通,以此证彼的思维方式。

人的生命活动,效法天地,亦称为“法象”。传统医学以天地万物变化之象,与人体生命活动之象,相参相应,探求人与自然之间共同的、本质性的特征。

《内经》中有大量应象思维的体现,如“五脏之象,可以类推”“人与天地相参也,与日月相应也”“天地阴阳者,不以数推,以象之谓也。”经典名篇《阴阳应象大论》,虽然以阴阳为本,但重在“应象”,是在天人合一理论下的“取象比类”。

在临床实践中,辨证论治,处方遣药,无处不见应象思维方式的应用。如“提壶揭盖”一法,用宣肺之法来通小便;“增水行舟”法,以生津润肠之法通便。叶天士用梧桐叶催生,即以落叶禀金气而下降,类比孕妇产子之不下。严格来说,本草药性也是应象的学问。

象形文字是传统文化的基石,象思维则是传统医学的精髓。但其“运用之妙,存乎一心”,经过长年累月的实践与感悟,才能融会贯通,达到较高境界。

对于象的应用,道医有更独特的心法。龙虎山嗣汉天师府道医研究院倡导医道合一,以道家秘术传承为核心,以传统医学为基础,公开传授《四象脉诊》《象法针术》等课程,直接调用先天之气,实现“以气呈象”、“以气破象”,学习者可以快速提升医学水平、突破医学瓶颈,切身感受道家医学之“大道至简”。