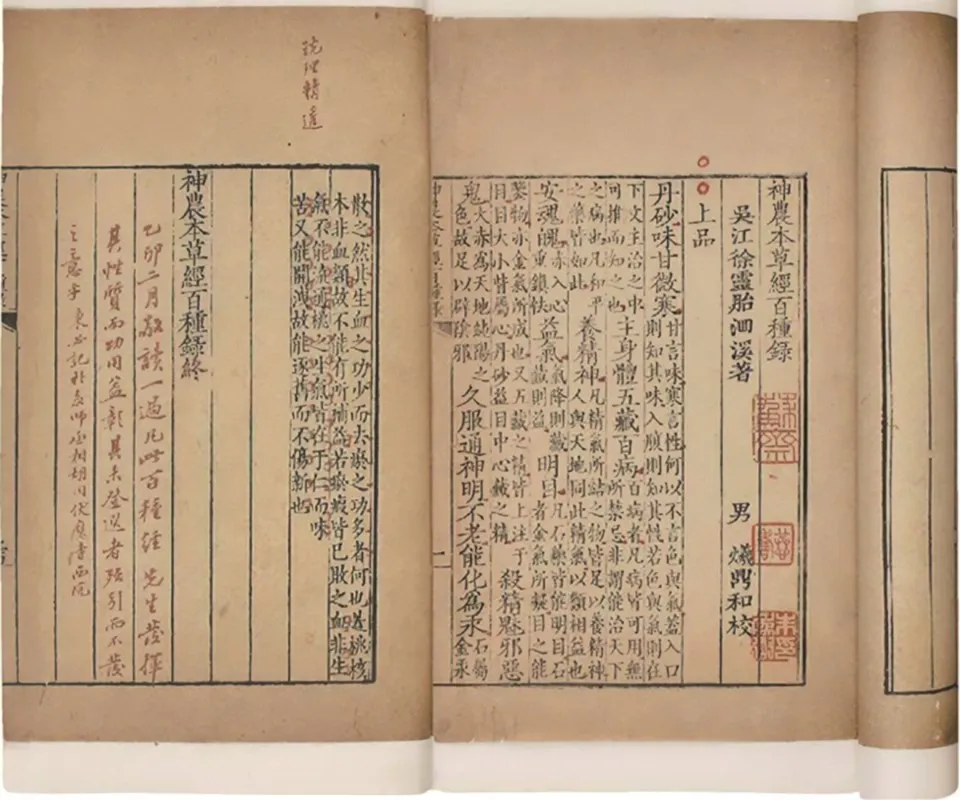

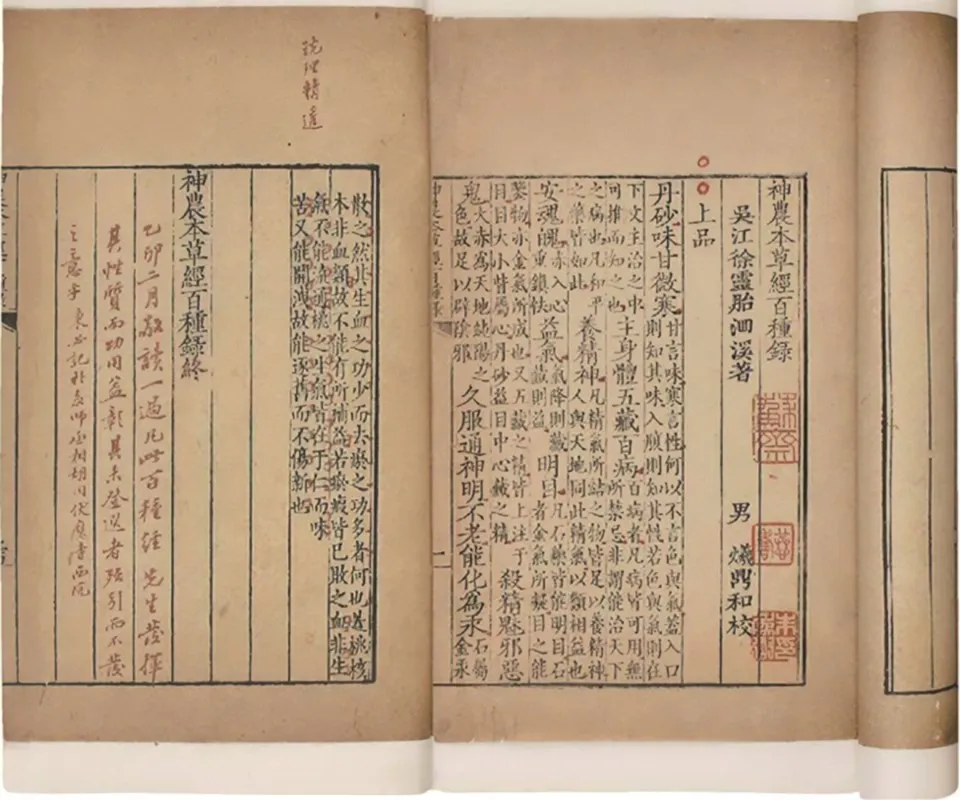

中医药作为华夏民族的瑰宝,历经几千年,在历史的洪流中,一直保持着强大的生命力。在上篇中,我们大概了解了两晋隋唐时期,医学专项细分领域的成就,接下来一起来了解一下,大统一王朝之下,政府医疗体系整体规划,以及大唐盛世下,中医文化对外输出情况及影响力。隋朝,终结了中国历史上近三百年的混乱与分裂,再一次建立起大统一王朝。中央集权之下,有钱又有人,事情总是好办很多的。首先,集合当时众多医学顶尖人才,由太医博士巢元方领队,编撰了《诸病源候论》。《诸病源候论》是我国第一步专论疾病病因和证候的专业书籍,共五十卷,67门,1739论,涉及内科、外科、妇科、儿科、五官科、骨伤科等,还有大量传染性疾病潜伏、发展、传导过程,以及防疫措施。《诸病源候论》收集病证之全前所未见,对病因病理的阐述和对证候的描述具有较高水平,弥补了当时的医学理论空白,极大的发展了中医病因学理论,也因此成为后世医家案头常备书籍。隋朝开办了医学史上最早的医学院,名为“太医署”。太医署是当时最高的医学教育机构,同时也承担一定的医疗职能。甚至隋朝还开办医院,名为“病人坊”,大多设在庙宇里……要不是隋朝实在国祚太短,不敢想象国家还能干出什么来。不过隋朝这些初步设想,都被大唐王朝继承延续,并在其基础上,极大的完善了各项医疗举措,有大型医学院、医院、药店等等;继续主持医药书籍整理、编撰等等。唐朝太医署,是已知世界上最早、规模最大的医学院校。太医署设置医学、药学两个部门,可见当时医、药开始专项发展了。四科中,医科规模最大。医博士教学内容主要有《神农本草经》、《黄帝内经·素问》、《针灸甲乙经》、《脉经》、《《明堂针灸图》等等。“分而为业,一曰体疗,二曰疮肿,三曰少小,四曰耳目口齿,五曰角法。”可以看出,唐朝医学院分科还是比较细的,有医科内有内科、外科、儿科、五官科、外治拔罐,再加上针灸科、按摩科,算是一个完整的中医学院了。咒禁科人数最少。“咒禁博士掌教咒禁生,以咒禁祓除邪魅之为厉者。有道禁,出于山居方术之士。有禁咒,出于释氏。”主要学习内容来自孙思邈《千金翼方•禁经》最末中的两卷,共二十二篇,两万四千多字。孙思邈说:“斯之一法,体是神秘,详其辞采,不近人情,故不可得推而晓也,但按法施行,功效出于意表,不有所辑,将恐另落,今编为两卷,凡二十二篇,名曰禁经”。私以为,孙思邈作为一个资深道士,还颇通佛理,不会完全不知道其原理。这样的说法,更多可能是让人放心接受这部分内容。药学部设有一座庞大的药园。“主药八人、药童二十四人,药园师二人,药园生八人”。药园师主要负责应季的中草药种植、采集,兼具现场指导药学生学习工作。这座医学院校里,所有人,老师学生,通通都要定期进行考试!有月考、季考、年考等等。学生们成绩突出的,可以提前升级当医生,实在学不了的,九年不成就只能清退了。老师们的成绩,则关系到职位升迁。太医署的教学方式,在几年以后,有条件的部分地方州郡开始效仿。各府、各州的医学教师、医学生人数,以及品级都有明确规定。同时,地方教学机构肩负地方百姓治疗工作。在民间,还有“三九学院”的说法,培养专门的律师(书法家、学者、文学家)、方士、道士、和尚等等,顺带学习医学、药物知识,以便成为熟练行医者。在他们经常活动的地方,如庙宇等,经常附带设立“病坊”,医治底层百姓。这样的多层级医学架构,尽可能为时人提供更多的医疗资源。唐高宗时期,下令编辑药典,方便规范全国学习使用。在公元 657~659 年间,苏敬主持,参与人员众多,有文史书籍管理人员,药物管理人员,太医博士,还有如李淳风这样的方士,共二十二人。征集全国各地药材,绘制标本,编写图经。编书要求甚严,《神农本草经》中没有记录的,必须记录;其他药书中记载有错误的,必须更正。成书后称为《新修本草》,也称《唐本草》,分为药解、图经、本草三部分,共54卷。盛世之下,万国来朝。唐朝是古代对外文化交流的巅峰时期。一方面,番邦朝贡、外商贸易的因素,带来了外地药材,扩充了中医内容。例如朝鲜进贡牛黄、人参、白附子、玄胡索等;越南流入苏木、香草、丁香等;从印度进口胡椒,从波斯引入无花果……另一方面,中医作为中华文化的一部分,一起向周边国家渗入。国家许多医师被派往国外,指导周边国家医学发展。在当时,许多中医经典被翻译成外文。藏医在学习交流中,有了自己的《黄帝内经》:《四部医典》;在日本、朝鲜、越南等地区,告别原始医疗手段,实现质的飞跃;中医文化甚至波及到了印度、阿拉伯等地区。日本当时几乎全方面学习大唐。在医学上,日本文武天皇制定《太宝律令》,其中的医学制度,教育内容,医官设置,几乎照搬了唐朝制度,医学生的必修课是《素问》、《针灸甲乙经》、《明堂脉诀》、《新修本草》等等。朝鲜也仿照唐朝设置医博士,同样教授学生《素问》、《难经》、《甲乙经》、《本草》这些课程。中医发展期的概况大体如此了。不难看出,在这个期间,道医依然是中医领域的中坚力量,绝对的骨干。上篇中涉及到的贡献较大的名医,大多是既修道又修医的;本篇中,即使是医学专业教育机构,所教授的大量内容依然源自于道家医学。稍微推测其原因,一则是,魏晋隋唐时期,宗教文化比较开放。魏晋风流,名士都以修行清谈为雅事;李唐王朝崇尚道教,佛教在中国发展过程中,也积极学习传统中医学。二则是,学医需要比较丰富的文化知识水平,而大部分人读书的目的,更大可能是为了做官。唐朝太医署最高岗位太医令,也不过是从七品下。更多的从医者,被划分在“工”的层级上,当医工并是一件受人尊敬的事情。除了个别出生世家的才子不爱功名利禄爱好学医,譬如张仲景、皇甫谧等,其他的医疗从业人员,还得是另外的身份加持:道士,或者方士,往往除了高超的文化,还有淡泊名利、救世济民的心态。