道医人物 | 脉祖:王叔和

王叔和(约201—280),名熙,字行,高平(今属山西)人,曾任三国魏太医令,魏晋时期著名医学家,医书编纂家。他学识渊博,博好经方,在中医学发展史上,做出了两大重要贡献。一是对东汉张仲景《伤寒杂病论》一书进行收集,整理汇编为《伤寒论》和《金匮要略》两书,使仲景学说得以传承。二是汇集了自《内经》以来有关脉学的经典论述及重要方法,综合编撰成《脉经》一书,是我国现存最早的脉学专著,他也被誉为“中华脉祖”。

家境贫寒、立志济世

三国初期战争频发,兵祸连绵,民不聊生,幼年时的王叔和也是在贫寒中度过的,严酷的生活现实,使他从小养成了勤奋好学,谦虚沉静的性格。在目睹了战争和瘟疫带给人民无尽的灾难后,他心有不忍,便立志悬壶济世,以解万民之苦。行医初期,因家境贫寒,衣衫破旧,被人瞧不起,但他坚持以治病救人为己任,同时“究研方脉,静意诊切,调识静养之道”(唐代医史学家甘伯宗《名医传》)。由于医术精湛,声名渐起,32岁被选为魏国少府的太医令。当太医令期间,阅读了大量历代著名医典和医书,为他攀登医学高峰,以及撰写传世巨著奠定了坚实的基础。

古籍记载的王叔和

晋·皇甫谧《针灸甲乙经》序文:“近代太医令王叔和,撰次仲景,选论甚精 ,指事施用。”

南北朝·高湛《养论生》曰:“王叔和性沉静,好著述,考核遗文,采摭群论,撰成《脉经》。”

唐·孙思邈《备急千金要方》卷26《食治·序论》中有:“高平王熙称:食不欲杂,杂则或有所犯;有所犯者,或有所伤;或当时虽无灾苦,积久为人作患。又食鲑肴,务令简少,鱼肉、果实,取益人者而食之。”

宋·周守忠《历代名医蒙求》中提到“王叔和,高平人,博好经方,尤精诊处,洞识摄生之道,深晓疗病之源。采群论,撰成《脉诀》十卷,篇次张仲景方论为三十六卷,大行于世,至今行用 。”

宋·林亿校注《伤寒论》中说:“仲景《伤寒论》得显用于世,而不堕于地者,叔和之功也。”

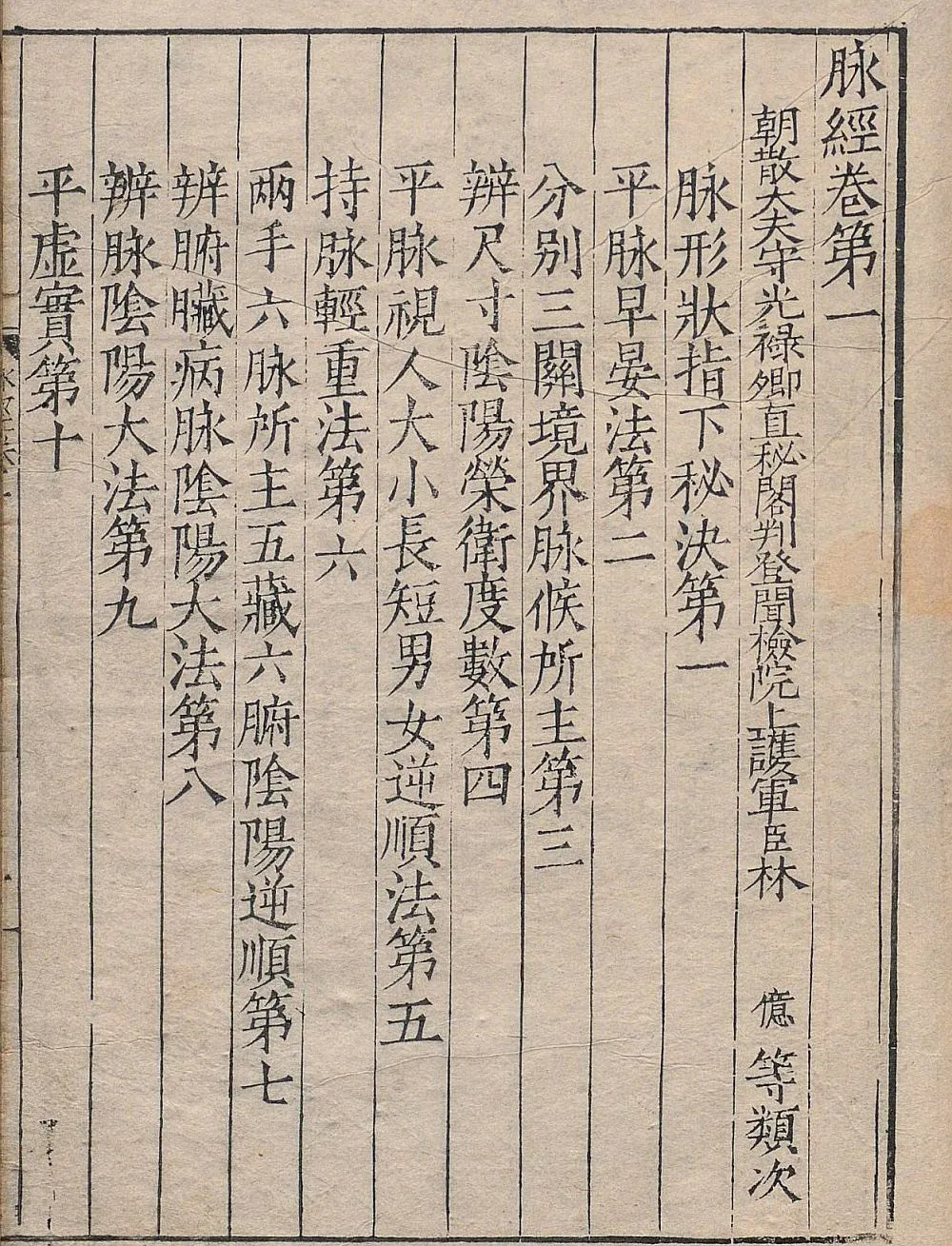

著作《脉经》

经过几十年的精心研究,在吸收扁鹊、华佗、张仲景等古代著名医家的脉诊理论学说的基础上,结合自己长期的临床实践经验,王叔和写成了我国第一部完整而系统的脉学专著《脉经》,计10万多字,10卷,98篇。在书中,他将脉的生理、病理变化类列为脉象24种,其中对于每种脉在医生指下的特点,代表病证等等,都描述得十分贴切,语言生动准确,非常实用,并与“平脉”(正常人的脉象)做了比较和区别。如“雀啄”脉,描述为好似燕雀啄食一样,这些生动的描述使初学者更容易理解和应用,使脉学正式成为中医诊断疾病的一门科学。同时将诊脉法归纳整理,又大胆创新,将古时“三部九候诊脉”升级为“独取寸口”的寸口脉诊断法,只须察看双侧的寸口脉,便可以准确地知晓人身的整体状况。此法沿用至今,几千年来屡试不爽,这一重大成功是胆识与学问的结晶。

汇编《伤寒杂病论》

汉末魏晋之际,战乱频繁,社会动荡,导致许多医学书简和书籍散落佚失或残缺不全,即使成书于东汉的《伤寒论》也遭此厄运。作为太医令的王叔和深知这部医学论著的价值,为了保存医家经典,他广泛搜集张仲景旧论原本,经过整理和修复,才使得这部经典医著《伤寒杂病论》被保存下来,这就是今天我们看到的《伤寒论》。尽管后世医家对王叔和整理的《伤寒论》有所争议,但是,王叔和是第一位整理编次《伤寒论》的医家,也正是由于他的整理汇编,使仲景之学得以保存并流传下来,成为中医学宝库中一份珍贵的遗产,金代名医成无己言:“仲景《伤寒论》得显用于世,而不堕于地者,叔和之力也。”无论古今褒贬者如何评说,王叔和对仲景学说的传承之功不可磨灭,同样值得我们铭记。

医学成就

一是整理及汇编了医圣张仲景的《伤寒杂病论》。王叔和在担任魏国太医令期间,不遗余力地搜集《伤寒杂病论》遗卷,加以校订和编辑,将其流传下来,这就是我们现在所见到的《伤寒论》,使张仲景学说得以流传于世。

二是隐居麻城著述《脉经》。《脉经》是王叔和医学生涯后期著作,是一部脉学专著,使脉学的理论和方法系统化、规范化,正式成为我国医学史上的一门学科,奠定了后世脉学发展的基础,对脉学的发展影响巨大。

三是王叔和倡导通过饮食来进行养生。他认为应从日常饮食方面进行调摄,饮食需合适搭配并因人而异,不可过食油腻甘甜之物,应选择对自身有所补益的食物。同时强调需注意禁忌,如寒性体质之人,不可过食酒浆瓜果等寒凉之品。

四是倡导针灸务先切脉,《脉经》中的诊疗特点是将切脉与脏腑经络辨证密切结合等,以脉象为先导,然后论述证候或症状,最后决定针灸治则及方法。同时主张针、灸、药结合,《脉经》中,常可见针刺、艾灸、方药综合治疗的论述,可以看出他对针刺、艾灸、方药三者无偏颇。另外丰富了俞募穴的内容,使俞募穴理论向系统化和条理化的方向发展。

王叔和晚年辞官回到襄阳,继续济世救人,由于医德高尚,医术高明,被当地人称为“神医”、“药王”。约公元280年,这位编纂“方书之祖”的医家溘然而逝,葬于襄阳岘山之麓。一代名医虽去,但被乡人们称为“药王坟”的墓茔历经千年风雨洗礼,至今巍然长存!明代北京天坛北有药王庙,药王侧祀十名医,王叔和像供奉其中。在他死后的千余年间,药王墓前和药王庙中延续不断的香火反映了民间百姓对王叔和的尊崇,也寄托着人们祈求健康、祛病延年的美好愿望。

文字整理/华锦