浅谈“静”的意象化

为何修行首先要求静

众所周知,静是修行必不可少的前提条件。无论是儒家的“知止而后有定,定而后能静”,还是道家的“致虚极,守静笃”,亦或是佛家的“禅定”,都强调了内心要安静的重要性。静,不仅是心灵的归宿,更是洞察事物本质、提升精神境界的钥匙。在各种修行体系中,静被视为通往智慧与解脱的必经之路。

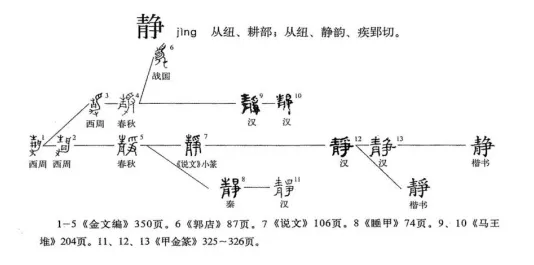

古人造静字有何用意

单从“静”这个字来说,古人造字时的用意颇为深远。静,拆开即是“青”与“争”。这两个字在组合时,并非简单地相加,而是蕴含着丰富的意象与哲理。

“青”字,初见于金文,由“丹”与“生”组合而成。其中,“丹”字本义为“发光的自然铜块”,后意指同鼎,象征着坚硬与永恒;而“生”字则描绘了小草初生的模样,寓意着生机与活力。当这两者相遇,便产生了“青”——即是鼎上那抹顽强的绿锈,它无声无息地生长,见证了时间的流逝与生命的坚韧。

“争”字,在常规理解中,更多地承载了人间的纷争与竞争。然而,在“静”字中,“争”并非单纯地表示争斗,而是引申为“止不住”、“顽强”之意。它如同那铜锈一般,无论被擦拭多少次,都能顽强地再次生长,展现出一种不屈不挠的精神。这种“争”的意象,在“静”字中,被赋予了生命不息、奋斗不止的深刻内涵。

将“青”与“争”合而为一,便构成了“静”。在古人的智慧中,“静”不仅代表着无声无息、安宁祥和的状态,更寓意着生命力的顽强与生生不息的活力。

静字在表达什么样的画面

“静”字,如同一幅生动的画卷,将我们带入了一个宁静而又充满生机的世界。在这个世界里,仿佛看到了那铜块上的青苔,在岁月的洗礼下,愈发显得坚韧与顽强;又仿佛看到了那铜鼎上的那抹青绿,在湿润空气的沁润下,缓慢变化,焕发生机。

“静”字的意象,在传达生命的顽强与不息。它仿佛在述说,无论面对怎样的诱惑与挑战,只要保持内心的平静与坚韧,就一定能够守住灵台的清静。同时,“静”字的意象也在诠释修行的真谛——通过守静,可以洞察万物的本质与规律,达到“明”的境界;通过守静,可以与天地万物相和谐,实现身心的超脱与自由。

“静”这幅画面的生成,仿佛矗立在时间的长河中。不论时光如何流逝,沧海桑田如何轮转,那铜鼎上的青苔、铜绿就在那里,默默的守护着自己的一缕生机。在道家的经典中,“静”更是被赋予了极高的地位。《道德经》中的“归根曰静,静曰复命”,以及《清静经》中的“人能常清静,天地悉皆归”,都强调了“静”的重要性。这些经典文字不仅揭示了“静”的深刻内涵,更为提供了修行的方向与指引。

综上所述,“静”字的意象化不仅体现了古人的智慧与哲理,更提供了一个独特的视角来审视生命与修行。通过在脑海中构建“静”字的意象画面,可以更好地帮助我们进入修行状态。

静,不仅对于修行人士来说十分重要,对于普通人来说,也同样重要。有道是:心平能愈三千疾,心静能平万事理。有什么方法可以帮助普通人内心平静呢?

呼吸调节法

数息法:默数自己的呼吸次数,一呼一吸为一次,以深、长、缓为佳,循环往复。默数呼吸有助于转移注意力,排除杂念,达到安静状态。

听息法:在安静的环境里,尽量去聆听自己呼吸的声音,使精神更加集中,从而渐渐入静。

默念法

在心中默念一些对自己喜欢的短小精悍、或具有某些含义的格言警句,如“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨”;“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”等,默念时不出声,以自己听得见为度,有助于稳定思绪,帮助入静。

或者诵读一些表达悠远意境诗词,如:“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”;“人闲桂花落,夜静春山空”;“只在此山中,云深不知处”……,借由诗文,在脑海构建幽静的画面。

入境法

简而言之,就是进入到某种情境中,利用情境的氛围,来帮助自己入静。

自然入境法:可以选择安静的充满植物的公园、树林等,置身于其中,或静坐,或散步,感受周围安静的氛围,使自己慢慢安静下来。或置在某个环境中,播放一些舒缓的音乐,聆听并感受音乐所带来的安静的氛围。

冥想入境法:可以在脑海中构建一个安静的环境,如美丽的海滩、静谧的森林、繁星闪烁的夜空等,感受大自然的宁静和美好。或者想象前文介绍的静字构成的意象画面,就很能传达静的氛围。

文字整理/华若