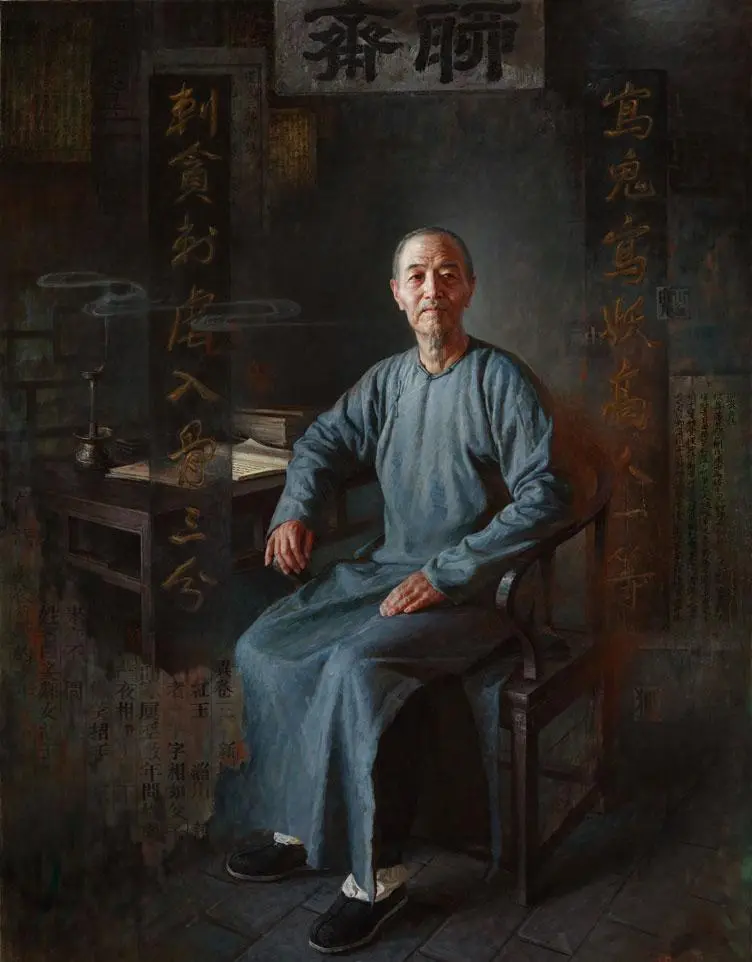

蒲松龄:写鬼写妖高人一等,学医论药独具心得

蒲松龄,字留仙,亦称柳泉居士,山东省淄川县人。

他自幼体弱多病,因此立志学医,博览群书。在他奋笔疾书的一生中,不仅以丰富的文学作品驰名中外,文学修养极高,同时也有很深的中医理论功底和实践经验,有较多的医药著述流传后世,对研究中医药发展具有重要的价值。

他一生撰写了多部医学科普著作,体裁广泛,生活基础浓厚,实用性强。有的如《药祟书》、《伤寒药性赋》等医药专著,介绍了二百多个方剂和八十余味中药的药性知识;《草本传》以丰富的想象力将药性、药理巧妙地融会到剧情中去,既宣传介绍了药学知识,又使人们欣赏了文学艺术;有的如《疾病篇》、《身体篇》、《七月初一落一齿》、《驱蚊歌》采用诗赋的形式,内容包括了病名释义、症状描述、治疗方法和治验总结,对乡村地区的医疗防治起到了积极的推动作用。

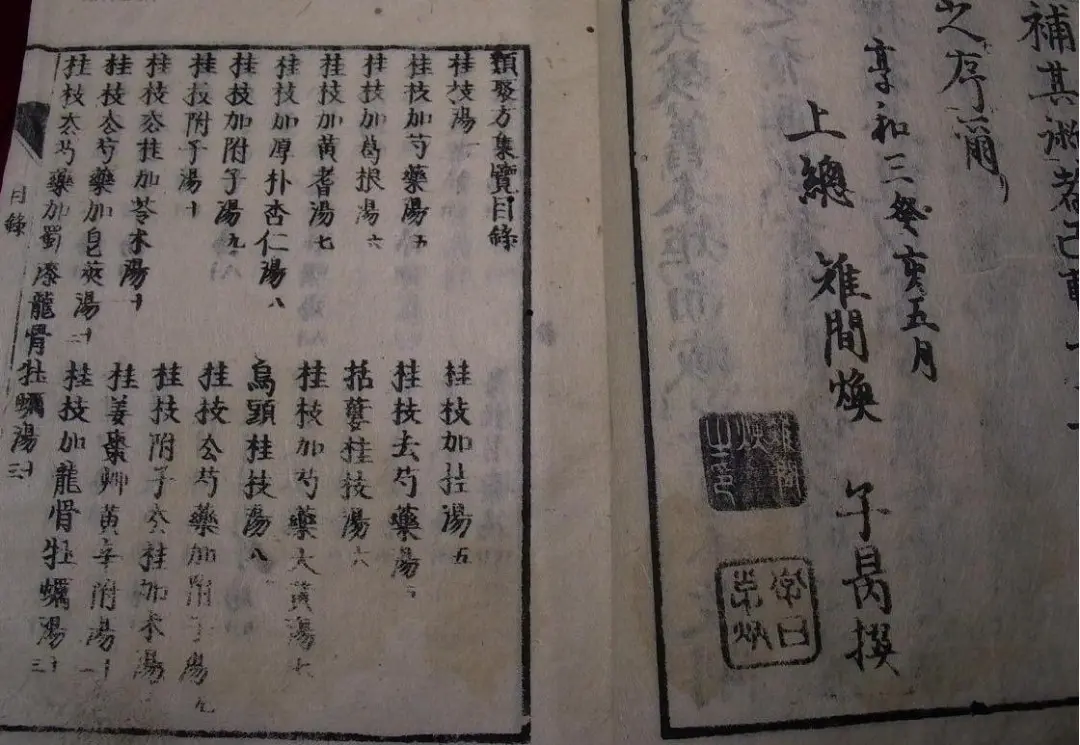

《药祟书》是蒲松龄晚年所写的一部医学著作。

他认为广大农村缺医少药,“疾病人之所时有也,山林之中,不惟无处可以问药,并无钱可以市药”。故“思集偏方,以备乡邻之急”。又考虑到农民生活贫困,更在集方时强调“不取长方,不录贵药,检方后立遣村童,可以携取”,充分反映其强烈的“大慈恻隐”之心。书分上下两册,共收处方二百六十八首,列病证二百零七种。为便于应用,蒲氏将病证分为四十部,其中急救十部,内科十二部,外科十四部,妇科二部,幼科二部,内容十分丰富。如急救篇中就包括刀伤、烫伤、异物中毒蛇虫咬伤、霍乱吐泻等急性病救治。所用治方,大多取自民间行之有效的单方、验方,部分摘自《肘后方)、《千金方)、《本草纲目》、《外科正宗》等古医籍中适用于乡村的效方。方内用药,多为山村间常见、易采、并可食用者,如大蒜、大姜、黄瓜、韭菜子、萝卜、大枣、枣叶、桑皮、豆腐渣、醋酒、猪油、猪血、蚂蚁等。名贵中药,则一味不取,治疗范围,以农村常见病、多发病、急性病和危重病为主。编目分科也较合理,以病带方用药,较易查阅应用,有一定临床价值。

蒲松龄甚至还创作《草木传》剧本,以戏曲形式把中医药搬上舞台,用简单情节串编成剧,让药物成为剧中角色,介绍了六百八十味中药的药性功能,使读者更容易理解和接受中药知识。

《草木传》将药物人格化,以该中药的性味塑造人物,主人公是甘草国老,因甘草有和诸药、解百毒、补气的作用,就塑造成一位谆厚、刚直的国老形象;草决明是一个善卜周易、兼治眼疾的算命先生;大黄亦名川军,故写成一个善征贯战、攻无不克的四川大将军。剧中以丰富的想象,恰切的借喻,借剧中 “人物”,显示药性、反畏及配伍法。菊花、石斛是治疗眼疾的药物,就写成一对;海藻、大戟、甘遂芫花都是逐水峻泻的药物写成是逐水寨的四大头领,恩爱夫妻;中医《十八反歌》中有“藻戟遂芫俱战草”的记载,说明甘草与上述四味泻药药性相反,不能合用。就有甘草说唱词云:“老汉姓甘名草字元老,山西汾州府平和村人氏…… 善调诸药,也善解百药毒,万古流传。惟有那戟、遂、花,与藻并谋,他四人性最烈,与我不投。”作为清代传奇戏剧之一,《草木传》不仅展现了中医药学的魅力,也体现了当时的文化风貌和审美情趣。

在《聊斋志异》中也多有涉猎医疗保健内容,如《医术》、《药僧》、《金陵女子》、《太医》、《口技》、《上仙》等文,几乎全是医药卫生和保健构成的故事情节。中医的望、闻、问、切、按摩、理疗、手术等内容无所不有,脉理、药性、药理、解剖、消毒、麻醉等方面均有涉及。并详细记述了民间对磨香、犀角、人参、珑拍、沉香等贵重中药材的辨别方法。如中草药在书斋制作、字画手工中作为调配剂的描述:洗字时用木贼、密陀僧、蔓荆子、龙骨、丁香;制朱墨用秦皮、桅子、皂角、巴豆;制胶金泥用云母、石乾、硼砂;造墨用阿胶、霍香、皂角。

蒲松龄虽数十载未能摘取功名,但依然不改赤子之心,作为一名杰出的现实主义文学家,在用笔鞭挞社会弊端之际,始终不忘普及中医药知识。他将精深的医学知识转化为浅显易懂的语言,以方便人们更好地理解和运用,无愧后人对他的“写鬼写妖高人一等,学医论药独具心得”之赞誉。

文字整理/华苏