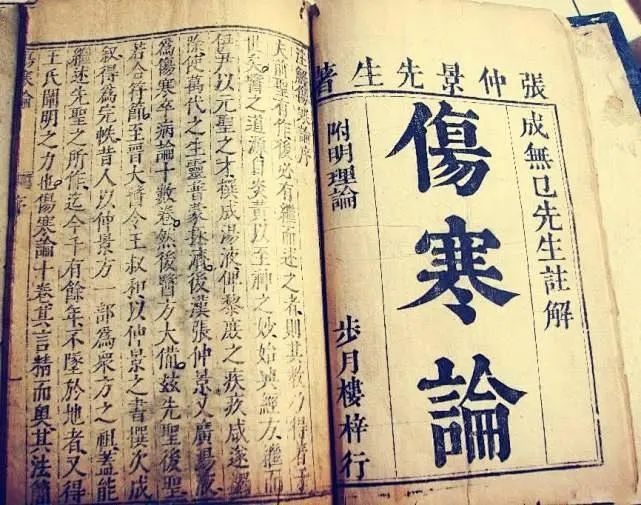

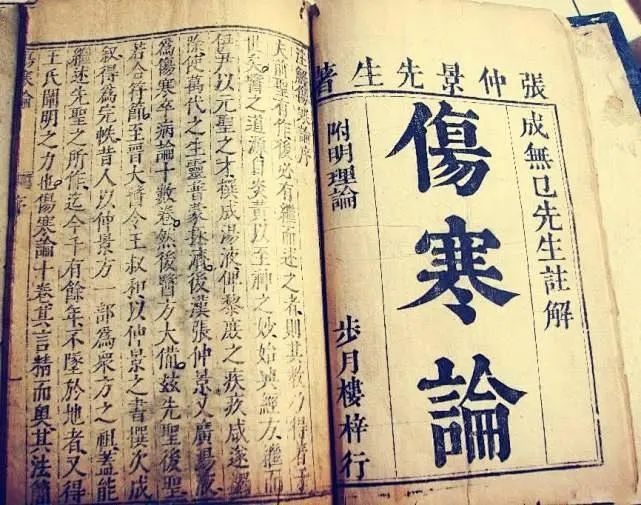

甘草泻心汤,在中药方剂中属于和解剂,被收录于首批《古代经典名方目录》。方由甘草、黄芩、干姜、半夏、大枣、黄连组成。本方出自东汉的《伤寒论》,原文记载为“伤寒中风,医反下之,其人下利日数十行,谷不化,腹中雷鸣,心下痞鞕而满,干呕心烦不得安,医见心下痞,谓病不尽,复下之,其痞益甚,此非结热,但以胃中虚,客气上逆,故使鞕也,甘草泻心汤主之”。处方药物用量为“甘草四两(炙),黄芩三两,干姜三两,大枣十二枚(擘),半夏半升(洗),黄连一两”,制法与服法为“上六味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服”。甘草泻心汤其实脱胎于半夏泻心汤,通过加重甘草用量来突出补中缓急之力,以应对“胃虚更甚”的病机。而在《金匮要略》中,张仲景进一步拓展其应用范围,将其作为治疗“狐惑病”(类似现代白塞氏综合征)的主方,这也是首次将甘草泻心汤与黏膜溃疡类疾病相关联,体现了其“清热毒、和脾胃、敛疮疡”的多维功效。晋代的《脉经》一书中,将甘草泻心汤纳入“心下痞”的辨证体系,强调其“调和寒热”的特性;唐代的《千金要方》中提出了加减化裁思路;宋代的《注解伤寒论》中首次系统阐释了本方“寒热并用,补泻兼施”的配伍原理;金元时期的《脾胃论》受该方的启发,将其调和法融入补土派学说;明代《温病条辨》将本方用于治疗湿热病中的“呕利痞满”之证,扩展至温病领域;清代的《张氏医通》书中强调了甘草泻心汤治疗“虚痞”的优势,并与实痞相鉴别。综上可见,甘草泻心汤作为中医经典名方,经后世医家的传承与发展,逐渐成为调和寒热、治疗复杂虚实夹杂证的核心方剂。本方具有益气和胃、调和寒热、消痞止呕的功效。主治伤寒痞证,症见胃气虚弱、腹中雷鸣、下利、水谷不化、心下痞硬而满、干呕心烦不得安,以及狐惑病。方中甘草可补中益气、缓急止痛,且能调和诸药,故为君药;黄芩、黄连苦寒清热,可燥湿解毒。干姜可辛温散寒、温中化饮,半夏可降逆止呕、散结消痞。这四味药共为臣药;大枣补脾和胃,可助甘草益气,故为佐使药。甘草泻心汤主治病证的核心病机为“中焦虚损,寒热互结”,因此治疗当以“调和寒热、补虚泻实”为核心。方中用黄芩、黄连清上焦之热,用干姜、半夏温中焦之寒,寒热并用破除痞满,恢复脾胃“升清降浊”的功能;重用甘草与大枣,既补益脾胃之虚,又防止苦寒药伤正,同时缓急止痛、修复黏膜损伤。该方的配伍简洁精妙,在寒热错杂、虚实夹杂的复杂病证中,通过寒热并调、补泻兼施的治法,体现了“辛开苦降甘调”的经典法度。在《伤寒论》的记载中,甘草泻心汤主治“伤寒中风”之症。《金匮要略》在原基础上扩展出了“狐惑病”。后世典籍对于甘草泻心汤所治病证的记载,大多与《伤寒论》及《金匮要略》两部著作相同。如《备急千金要方》、《千金翼方》、《太平圣惠方》、《祖剂》等,对本方所治病证描述皆为治伤寒中风、腹中雷鸣、心下痞满、胃虚,及狐惑病等。加减化裁使用:若湿热重,原方加茵陈、薏苡仁;若气虚严重,原方加人参或党参,以及黄芪;若疼痛剧烈,原方加延胡索、白芍。在现代医学临床应用中,甘草泻心汤仍主要被用于治疗消化系统疾病,如慢性胃炎与胃溃疡、肠易激综合征、功能性消化不良等;其次被用于治疗黏膜溃疡类疾病,如复发性口腔溃疡、白塞氏综合征、放射性肠炎等;以及自身免疫性皮肤病、代谢综合征、更年期综合征、慢性盆腔炎等疾病。甘草泻心汤在现代临床应用已突破传统的“痞证”范畴,其“调和寒热、修复黏膜、调节免疫”的多维作用机制,使其在复杂性疾病治疗中具有独特的优势。