唐朝疫情中的道教②:太医署里的道士

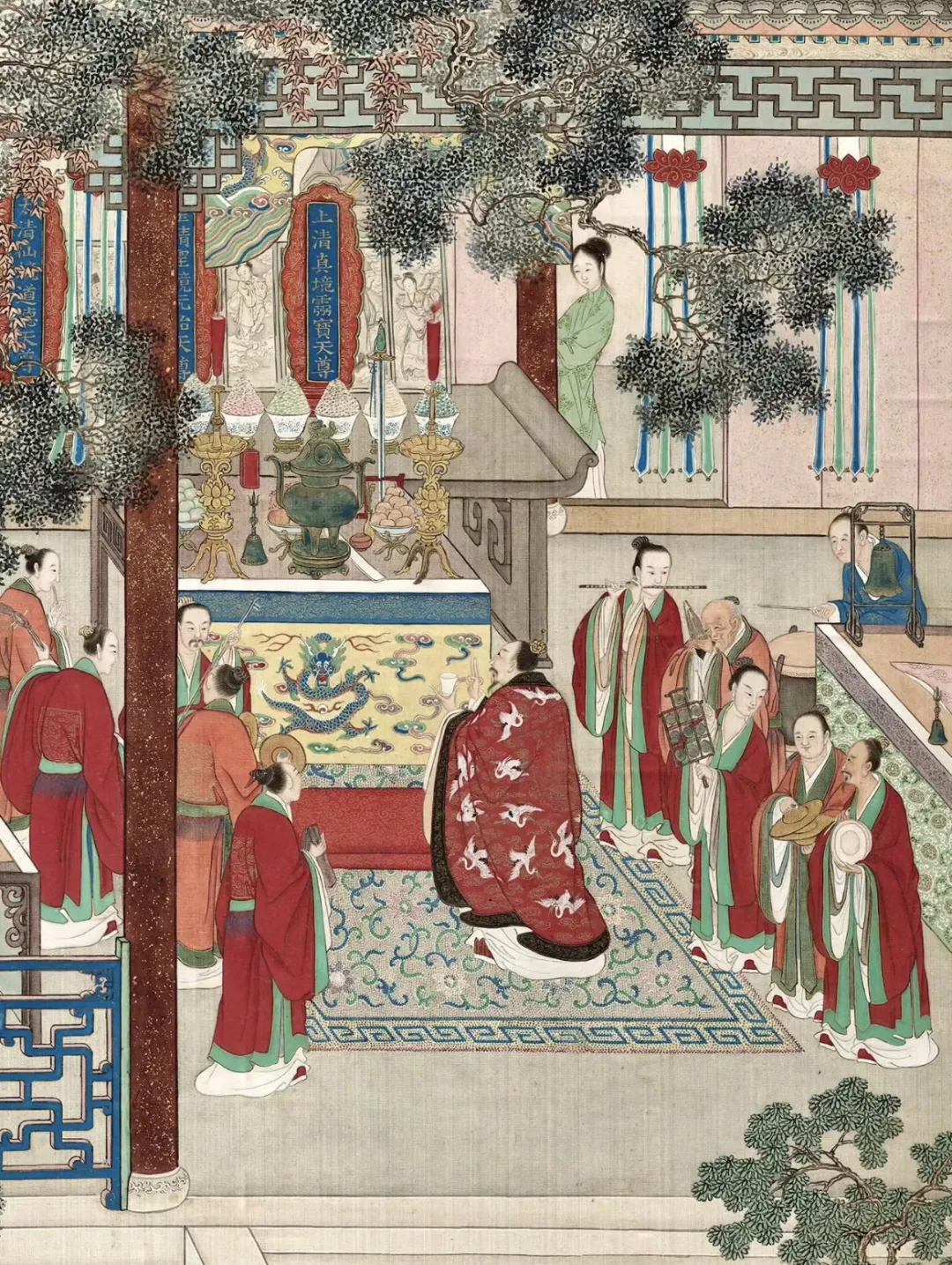

如果你穿越回唐朝,踏入一间太医署,可能会看到这样一幕:身穿道袍之人,一边清声朗读《黄帝内经》,一边手腕翻飞掐诀画符。既懂药性又持符咒;既能开方煎汤,又能焚香设坛。这并不是小说的想象,而是唐代“医道合一”的时代图景。本篇,我们来聊聊唐代医疗体系中的道士。他们既是宗教人士,也是医技骨干,是“仙”与“医”的双重化身。

一、道士入仕:太医署中的道士

唐代最核心的医疗机构名为“太医署”,主管全国的医疗事务、药材管理、医术传承。《新唐书·百官志》记载:“太医署,掌医事、针药、脉候、养生之术,常以道士充任医工。”由此可见,道士在官方医疗体系中的地位不仅合法、而且相当活跃。他们之中不少人通晓《黄帝内经》《难经》《伤寒论》,对草药配伍、脉诊疗法、疾病分类等都有精深理解。

二、皇室偏爱:道士贵于医官

李唐皇权偏爱道教,在职官品阶上,道士往往高于医官。唐玄宗时期,道士受封为“银青光禄大夫”,而医官却仅列从八品。这种差异使得“从医不如从道,兼医者尤佳”成为唐代医者的一种理性选择。有医术才干的人士,若想在仕途上有所作为,反而更倾向于入道。道教因此不仅吸引了信众,也吸引了大量医学人才,使其内部医术水准不断提升,兼具术与学的双重资源。

三、民间奇兵:疫灾中的医疗力量

在疫病频发、医疗资源有限的年代,道士们是一支灵活机动的准官方医疗力量。他们行动自由,遍布城乡,能迅速响应地方疫情。地方官在面对疫灾时会请求道观派遣熟悉医术的道士前往救援。地方志中常见类似记载:“疫起某郡,道士张某设坛施药,病者得安。”这些医道兼修的道士既有效补充了官方医疗资源不足,也提升了道教的社会信誉。他们主张身体与精神并重,强调“药养其形,道养其神”,极大程度上缓解了当时医疗手段匮乏所带来的心理焦虑,使医术与信仰相辅相成。

四、医道同修:道举制度中的医学门槛

唐代设立了类似科举考试的“道举制度”,即对道士的选拔与考核机制。道举考试中,除了考察《道德经》等道教经典外,还特别看重医药、疗疾等实践能力。能否识药、辨病、施符、驱瘟,成为评价一个道士是否称职的关键标准。这意味着,道士的身份不仅是宗教象征,更是一种“准医生认证”。许多著名道医如孙思邈、李含光等,便是在这种文化与制度融合下脱颖而出的。他们既能修道,又能著书行医,这种学术化的道士形象,也改变了民众对道士只会焚香念咒的刻板印象。

五、编经著典:《新修本草》中的道教印记

唐代最重要的药学巨作《新修本草》,这部唐玄宗下令修订,太医署奉命主修的经典,是道教知识深度参与的成果。道教长期以来积累的采药经验、草木认知、炮制方法,借助这部官方文献,进入了更广泛的传播体系。许多具有防疫功能的方剂,如“辟瘟丸”“驱疫汤”“清心饮”等,原型早已在道医传承中存在。药材搭配讲究清热解毒、祛秽化湿,同时又配合念咒、持符、斋戒等宗教仪式,形成了道医独特的“草药与道术”结合的风格。

六、符术与药方:在“术”与“学”之间行走

道医的治疗逻辑,并不完全等同于常规医学。他们在用药施针灸的同时焚香设坛,在病人枕边挂镜、点灯、念经。这使得他们既是术士,也是学者。在当时人看来,这种融合反而更有说服力——因为身体的病,常被看作“气”的失衡、“神”的警示,因此治疗必须同时安魂定魄、调理脏腑。这在当时,无疑更贴近普通人的理解与接受能力,是一种有效的身心整合治疗方式,也是人们面对苦难时的信仰支撑。

回望唐代的官方医疗体系,我们会发现道教早已融入其中,成为不可或缺的一环。道士们在太医署里为国家撰写药典;在庙观中施符开方,为百姓诊病救命。他们不只是医生,更是宗教导师、文化传播者。他们留下的不只是药方与典籍,更是一种中国式的复合多面人才传统。或许,我们可以这样形容唐代的道医:是“身披道袍的医生”,也是“执笔编书的学者”,更是“危难时刻的守夜人”。

下一篇,我们将深入疫病现场,看看唐朝的道士们如何抗疫。草药如何采摘?祈福仪式如何开展?如何聚众人之力,稳定一方人心?

撰稿人/高源