从修行的角度谈谈为何嗜欲深者天机浅

《庄子·大宗师》有言:“其嗜欲深者,其天机浅。”此语如一记警钟,穿透千年时空,直接敲响在了各位修行求道者的耳畔。道家以“天机”喻示生命本源的灵性、悟性,以及对“道”的敏锐感知力。那为何贪求欲望的人,其灵性和悟性会变得迟钝呢?

一、欲望与天机的本质

欲望:是遮蔽本真的“外物”

是怎么也赚不够的利润,是怎么也不嫌多的收藏品,是要了还想再要的情感,是显赫了还想更显赫的名声……

庄子以“鹪鹩巢林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹”作喻,揭示人性需求的自然限度——本可安于简朴,却因贪欲膨胀沦为物欲囚徒。那些追逐名利富贵、求情索爱、沉迷口腹之欲,沦陷于虚幻的网络世界……欲望的世界,不仅仅只是物质的贪求,更是内心缺失的外在显现,是坠入了迷途的具体表现。

天机:合于大道的灵性本源

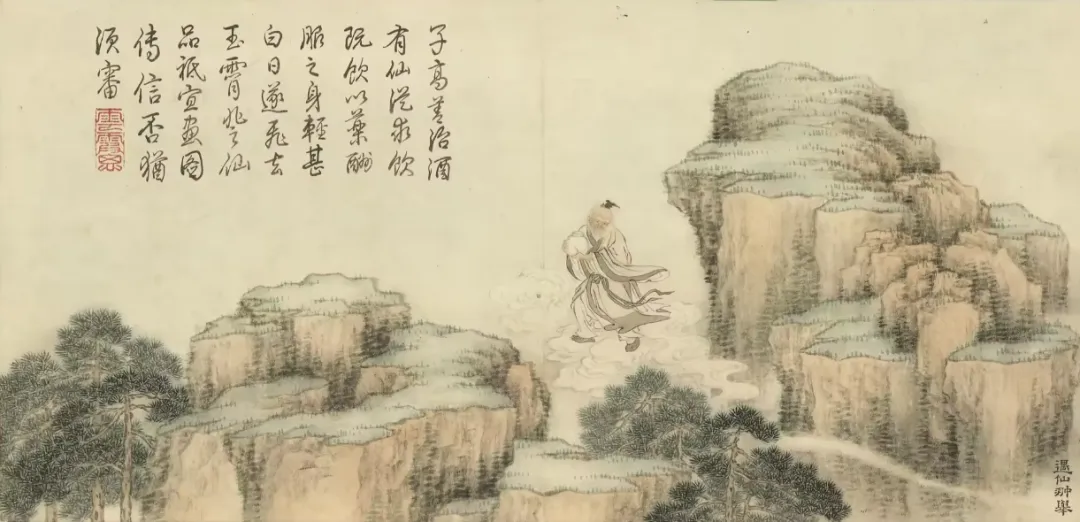

天机,并非来自上天的神秘力量,而是对事物敏锐的洞察力。套用网络金句说,就是一眼洞悉事物本质的能力。即是能见微知著,具有较高的直觉和本能。天机深厚者如古树老藤,外显质朴而内蕴生机。老子称其“微妙玄通,深不可识”,恰似水墨画中的留白,以虚空包容万象。

打个比方,见一叶飘落而知秋天要来,见浮萍微动于水中而知大风将至……,天机浅薄者如管中窥豹,而天机深者则是窥一斑而见全豹。而修行修的是什么,是感知道、合于道,领悟道,如果连感知都没有,何谈下一步。

二、欲望与天机,如同跷跷板的两端

1、欲望深重者的三重困局

各种小说影视作品里已经充分展示了沉迷欲望者,最后的结局,如不能彻底醒悟、及时回头,那等待他们的只有作茧自缚、沉沦苦海。其主要表现为:

心智迷失:贪欲使人引发更大的贪欲。如藏家囤积珍宝反被物所累,商人追逐财富却沦为金钱奴仆,明明是已经拥有得够多了,却总是还嫌不够,还妄想更多。庄子质问:“夫得者困,可以为得乎?”

灵性退化:欲望外显为浮躁之气、执迷之心。老子形容嗜欲者“形气秽浊粗鄙、固执不化、天机浅露”,犹如暴发户将财富披挂周身,反显内在贫瘠。嗜欲深重者,往往理智已经被欲望所蒙蔽,已经失去了谦卑之心,灵台已经被欲望的迷雾所笼罩。不知自省,只觉得天大地大不如我最大,看不见天地众生,只有自己,万事万物以自己为中心。

福缘消散:当前两者已经具备时,福缘消散已经必然的结果。不仅错过人生转折的微妙暗示,如同蒙眼于宝山,空手而归。更甚者还会失去已经拥有的种种,如健康、亲人、朋友等等。

2、窥得天机者的特质

《黄帝内经》中对于真人、至人、圣人、贤人的描述,道教的老子、庄子以及各宗派的祖师的风范也被后世广为熟知,纵观这些能窥得天机的得道高人,他们都有哪些特质呢:

虚静澄明:《道德经》有言:“孰能浊以静之徐清?”此境如古井深潭,虽处荒野却能清澈照见星月,虽久临风雨而能波澜不惊。宋代白玉蟾真人于闹市修行,市声如潮而过耳不滞,终悟“心若虚空,万籁皆为道音”。老子云:致虚极,守静笃。恰似黄山的迎客松,深深扎根于悬崖峭壁,任四时变幻、游客如云,仍能自守清静,不为外物所扰。

无为合道:无为即是不会刻意为之,不会执念于某人某事某物,只有在这样的状态下,其发心其行为才会合乎于道。只有放空自我才能感知形势的变化,随机应变。既不过分执着强求,也不放任自我,随波逐流。一切随着变化而变化,犹若黄河激流险滩上的艄公,不逆激流,反借水势轻舟直下;又犹如庖丁解牛,顺其结构变化而行事,游刃有余。

无求而自得:老子曰“将欲取天下而为之,吾见其不得已”,如果做某事有很强的目的性,妄想凭主观意志去强力干预控制,那多半会适得其反。万事万物都有自己的运行规律,不过于强求,顺应节律变化,那反而会有所成就。正如所言“有意栽花终不发,无心插柳自成荫”的修行玄机。

三、清心寡欲是修行的前提条件

1、修行者应清心寡欲

既然已知欲望太盛对于修行不利,可虽然都立志修行,但毕竟还是红尘俗世中的饮食男女,哪怕身处道观也是每天都要吃喝拉撒。那作为修行者而言,如何面对欲望才好呢?

欲望太多,多是内心空虚匮乏。只要有丰盈的内心,以及高远的弘道志向,又何谈会被欲望所牵引。

道家主张“保此道者不欲盈”,绝非压抑人性,而是如园丁修剪枝杈,使生命主干得以舒展。老子云“少则得,多则惑”的智慧,皆是对我们的启迪,当代人修行应清心寡欲。

2、寡欲非节欲

寡欲是一种状态,寡即是数量少的意思,即是表示欲望本来就少。而节欲,是一个动作,节有节制、控制的意思,即表示本来欲望较多,通过人为的调节和控制,约束即将膨胀的欲望。

然追求欲望的满足是人作为生物生存的本能,先进行节欲,进而方能到寡欲,这就是修行渐进的表现。节欲更侧重的行为层面的约束,以符合道德、健康等的追求,防止因过度满足欲望而带来不良后果。寡欲体现为追求并享受着内心的平静和淡泊,而非物质层面的满足。

寡欲代表着是已经将欲望看淡或者放下,甘于平淡;而节欲则意味着本身还有欲望的贪求,只不过是人为主观意念调控的结果。所以,可以理解为,修行就是从意识到欲望过甚的害处,进而进行自我约束,从而达到看淡欲望的本真自然状态。

3、寡欲帮助清心

老子谓“致虚极,守静笃”,当心灵如止水映月,自能照见万物玄机。当内心欲念少了,方能达到灵台清明、内心清净的状态,进而清心生智慧。只有持守住灵台的清明,才有条件去感悟大道的玄妙。

在这个物质飞速发展的时代,修行者应秉持“少私寡欲”,谨防“乱花渐欲迷人眼”。“嗜欲深者天机浅”应是修行者的自省良言,更是觉醒和改变的契机。修道一途,应顺应自然、抱朴守拙,守护立誓修行的初心。

天机并非隐匿于远山古刹、更非深藏于洞天福地,而是就存在于日常琐碎的烟火气里,在每一个用心感知当下、与自然相融、与万物和鸣的瞬间之中。正如老子所言:“道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不足既”。

当我们以 “见素抱朴,少私寡欲” 为指引,不被外物所役,不被欲望所拘,以一颗虚静之心洞察世间万象,于平凡中见真章,于细微处悟大道,便是已然踏上了那回归天机、契合于 “道” 的修行。

撰稿人/华若