中医经典难读?带你了解训诂学

《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》等经典古籍蕴藏着中医学的基础原理,不管是从业者还是爱好者,阅读经典著作是成为良医的必由之路。正如宋·史崧校注《灵枢》做序中所言:“夫为医者,在读医书耳。读而不能为医者有矣,未有不读而能为医者也。不读医书,又非世业,杀人尤毒于梃刃。”

然而中医经典成书于古代,有些距今已有两千多年的历史,虽然我们的汉字一脉相承至今,但古今文化存在较大差异,即便我们认识每一个字,其文辞仍深奥难懂。其实,古人也不能完全读懂比他们更早时期成书的著作,为解决这个难题,一些古代学者开创了一门新学问——训诂学。

训诂学的概念及训诂专著

我们知道读书必先识字,一个汉字包括形、音、义三部分。古人把研究文字相关的学问称作“小学”,现代又叫中国传统语文学,包括文字学、音韵学和训诂学。

今人将训诂学分为狭义和广义两类,狭义训诂学主要研究字词义,是小学的一个分支;广义训诂学是通过对古文中的字词进行详细考证、解释,以还原作者本义的学问,相当于古书的注释。训诂往往透过字形、字音来分析词义,因此广义训诂学也包含文字学与音韵学。

训诂专著的产生是训诂学成熟的显著标志。《尔雅》成书于战国或两汉之间,是现存最早的解释词义的训诂专著。其它还有《广雅》、《广雅疏证》、《说文解字》、《释名》、《方言》及《经典释文》等。

训诂的基础——字形、字音

古人云:“言者意之声,书者言之记。”汉字是我们民族记录汉语言的符号,它跨越时空,使古人的思想与文化代代相传,是中华文明之根源。形、音、义是汉字的基本属性,通过对汉字形、音的研究,能够更好地理解古文中词汇的意义。

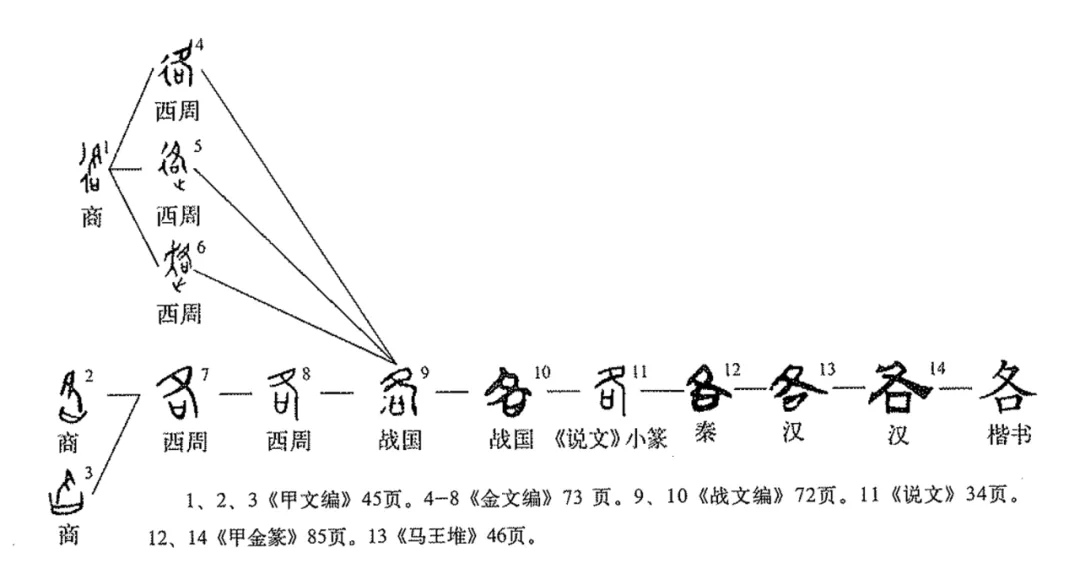

字形指汉字的形体结构,包括笔画、偏旁部首、构造方式等。其中,东汉学者归纳出了六种汉字构造方式(象形、指事、会意、形声、转注、假借),称为“六书”。一般将六书前四种归为造字之法,转注、假借归为用字之法,古文中还有通假字、古今字、异体字、繁简字等用字现象。通过对汉字形体的研究可以了解汉字的发展演变过程,进一步由字形推知字义。

字音是文字的读音,一个汉字的音分为声、韵、调三部分,古代有一门专门研究字音的学问——音韵学,历史上还有专门的音韵工具书,如《切韵》、《广韵》等。音韵学又分为研究先秦两汉时期上古音的古音学;研究魏晋隋唐宋时期中古音的今音学;研究元明清时期近古音的北音学等。还原古代汉字的读音,可以更准确地把握古文中词汇的读音及其可能存在的音义关系。

中医训诂

中医训诂是训诂学在中医学领域的具体应用,它以整理、解释中医经典著作为主要内容。中医古文训诂最早见于《灵枢·小针解》,此篇是对《灵枢·九针十二原》的训诂,此后中医训诂著作多有出世,例如,全元起《注黄帝素问》、陶弘景《本草经集注》、杨上善《黄帝内经太素》、王冰《重广补注黄帝内经素问》以及林亿等人校注的《素问》“新校正”等。

中医训诂在内容上除了利用训诂学知识注释古文字音、词义,以及分析句子结构辨明篇章义理外,还包含了注者对医学原理的深度解读。下面列举两例中医训诂片段:

例一:《太素·藏府气液》:“五藏:心藏神,肺藏魄,肝藏魂,脾藏意,肾藏精志。”杨上善注:“五藏,财浪反。”

笔者:“财浪反”为古代的一种注音方法(反切法),即用两个字给一个字注音。其方法是取第一个字声母,第二个字韵母和声调,得到被注音字的读音。因“藏”是多音字,此处杨上善注明其字音。

例二:《素问·疟论》:“疟者风寒之气不常也病极则复至病之发也如火之热如风雨之不可当也。”王冰注:“复谓复旧也。言其气发至极,还复如如旧。” 新校正注:“按《甲乙经》作‘疟者,风寒之暴气不常,病极则复至。’全元起本及《太素》作‘疟,风寒气也,不常,病极则复至。至字连上句,与王氏之意异。”

笔者:古代有大量书籍没有标点,此例王冰释“复”字义,以此处为断句,即“虐者……复。至病……”。但林亿等人在所注“新校正”中指出了不同的观点,以“……复至”之后断句。

中医经典是古人留给我们的文化瑰宝,若没有阅读古文的能力,不仅古籍原文读不懂,就连注文也不能完全读懂,只能望“宝”兴叹。训诂学是阅读和学习古文的基础,对我们正确理解中医古籍有很大帮助。本文只是训诂学的粗浅介绍,愿以此为钥,助读者开启中医经典阅读之门。