从“医”字里为啥有根箭说起——中医与军事的关系(3)

(4)诊疗观全局

不管是在军事领域还是在中医思想中都特别重视全局观。

《孙子兵法》曰:知彼知己,胜乃不殆,知天知地,胜乃可全。可以看出,要想获得战局的胜利,需要考虑的因素是多方面的,任何一个细微的变化,都有可能成为影响战局的变化。“道、天、地、将、法”是获胜的基本条件。而中医施治,也强调四诊合参,强调望闻问切。认为人体是一个小天地,局部与整体互为关联,外在与内也有紧密联系,个人与周遭生活的环境、民俗、时气、性情等均产生互为因果的关系。

有道是“兵无常势,水无常形”,熟读兵书却不能照搬兵书。同样,中医也如此,世间少有按照医书来生病的患者,只有通过细致的观察病症、了解病史、通过严谨的分析,最后找出发病原因、病灶所在,以及辨明阴阳、虚实、寒热、表里等情况,才能拿出有效治疗方案。所以,对症施治之前需要通过目察、耳闻、鼻嗅、口问和抚触等多种手段尽可能多了解病人的情况,才能综合判断,拿出最好的诊疗策略。

(5)未病先预防

有道是风起于青萍之末,浪成于微澜之间。不管是战事还是疗疾,都讲求处理于未萌芽之时。

《孙子兵法》曰:“故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,破人之国而非久也。必以全,争于天下,故兵不顿而利可全,此谋攻之法也。”这段话充分体现了上兵伐谋的决策原则,即是:为之于未有,治之于未乱。

同样在《素问·四气调神大论》也有相同观点:“圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱。夫兵已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎!”《素问·八正神明论》说:“上工救其萌芽,必先见三部九候之气尽调不败而救之,故曰上工。下工救其已成,救其已败。”《素问·阴阳应象大论》则云:“邪风之至,疾如风雨。故善治者治皮毛,其次治肌肤,其次治筋脉,其次治六腑其次治五脏。治五脏者,半死半生也。”这些充分都体现出了治未病的施治原则。

这种上工治未病的指导思想与兵家的治之于未乱的思想的底层逻辑是一样的。

(6)慎药与慎战

自古以来,军事将领乃至国家的最高指挥者都认为不到万不得已,不要发动战争,因为“国虽大,好战必亡;天下虽安,妄战必危。”《孙子兵法》里也指出:“亡国不可以复存,死者不可以复生。故明君慎之,良将警之,此安国全军之道也。”这种慎战的思想表明了对战争的态度,也是对自己国家子民的爱护。这种爱护与医者救人一致。

同样,医者在施治过程中也讲求谨慎用药,是药三分毒,讲求以药物之偏性祛除体内之偏性。所以,不推荐正常人长期以服药来保养健康,这无异于南辕北辙。《医学源流论·用药如用兵篇》曰:“圣人之所以全民生也,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,而毒药则以之攻邪。故虽甘草、人参,误用致害,皆毒药之类也。古人好服食者,必生奇疾,犹之好战胜者,必有奇殃。”

其实不管是发动战争还是开方治病,其对象始终都是人,慎战和慎药的态度都体现了古代传统文化里对人生命的重视,战争非利不动,非得不用,非危不战;同样用药也是用于攻疾,亦不得已而后用之,两者道同也。

(7)其他

·五行无常胜

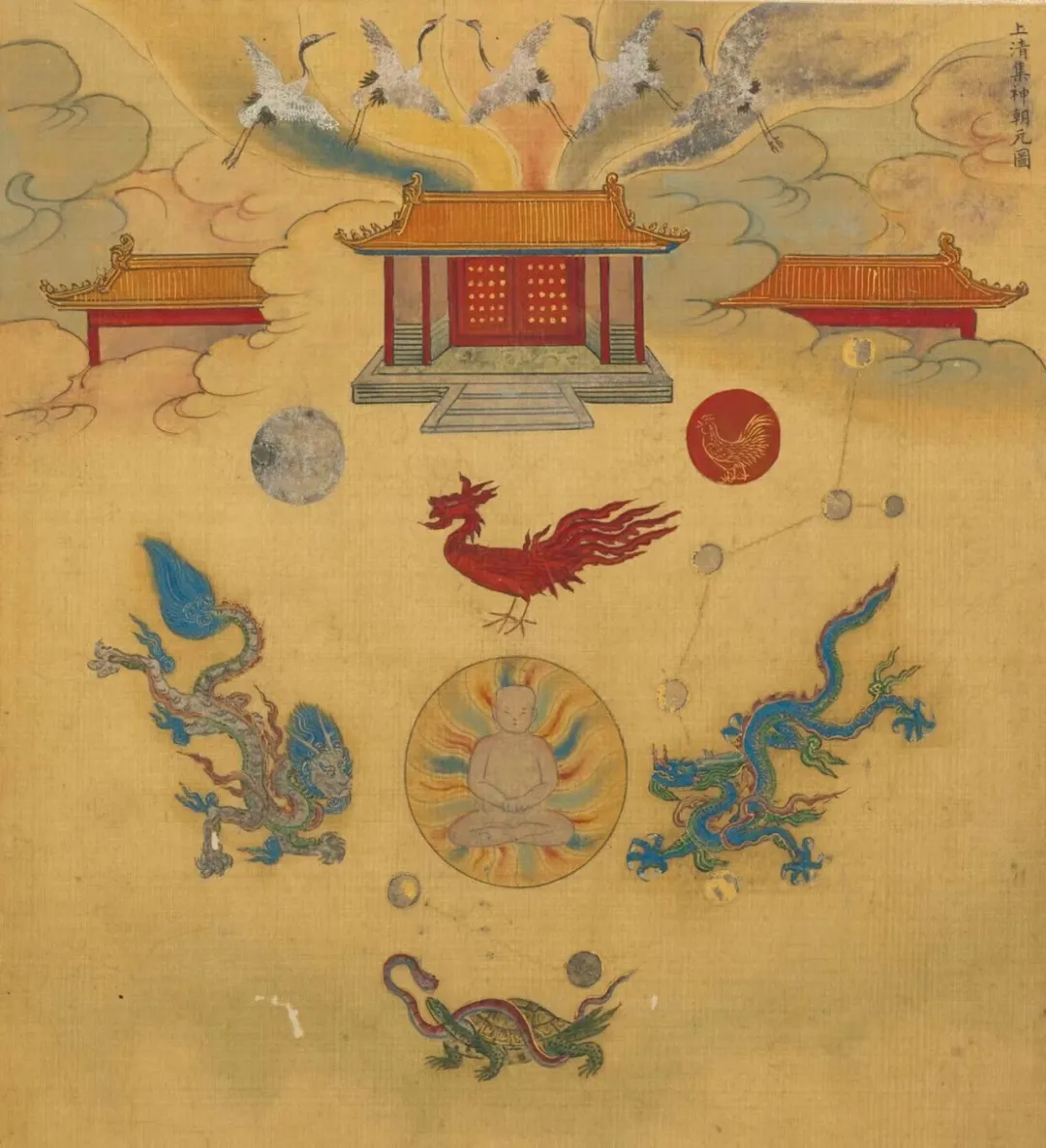

《孙子兵法》曰:“五行无常胜,四时无常位,日有短长,月有死生。”这段话说明五行木火土金水之间不一定会按顺序出现相生的关系,也许会出现反向的相克,甚至三者或多者之前的互相生克的情况。同样,在中医领域,对五行的关系更是研究深刻:金能生水,又能克水,气滞则血凝也;水能生木,又能克木,水多则木腐也;木能生火,又能克火,木郁则火遏也;火能生土,又能克土,火烁则土燥也;土能生金,又能克金,土裂则金销也……这里强调了多种现实因素之间相互作用的复杂性。

·向导与引经

《孙子兵法》曰:“不用乡导者,不能得地利。”为将者,得向导之助,可获地利之便而事半功倍。同样在临床组方用药中,加入引经之药,可以直达病所。引经药,也被称为报使药,是能帮助其他药物到达目的地的向导。各经都有向导,如太阳经病,用升麻、葛根、白芷为引;少阳经病,用柴胡为引等。

·虚实攻守

《孙子兵法》曰:“兵之形,避实而击虚”。《刘子·兵术》也说:“兵之势,避实而击虚,避强而攻弱,避治而取乱,避锐而击衰。”可见扬长避短,避实击虚,是兵家的基本战术原则之一。同样,补虚泻实,扶正祛邪作为中医基本治则,与兵家之虚实攻守有着共性的规律。医案类中医文献《经历杂论》所说:“如用兵剿匪,军粮不足,兵必变为匪矣。正气者,兵粮也。善用兵者,必先屯粮:善治邪者,必先养正。其有邪实正虚之症,不去邪正不得复,不养正邪不能解。妙在去邪不伤正,扶正不助邪,斯得法矣。”

·奇正常变

《孙子兵法》曰“凡战者,以正合,以奇胜。故善出奇者,无穷如天地”;“战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也”。战争以按照常规思维和战术进行作战的为正,那些不按常理出牌的就是奇,正奇交替使用,即是“奇正相生,如环之无端”。

同理,中医治病也一样,《医学源流论·出奇制病论》有言:“病有经有纬,有常有变,有纯有杂,有正有反,有整有乱。并有从古医书所无之病,历来无治法者,而其病又实可愈。既无陈法可守,是必熟寻《内经》《难经》等书,审其经络脏腑受病之处,及七情六气相感之因,与夫内外分合,气血聚散之形,必有凿凿可微者,而后立为治法。或先或后,或并或分,或上或下,或前或后,取药极当,立方极正。而寓以巧思奇法,深入病机,不使杆格……”

治病如打仗,讲求也有正有奇,其关键都在于随情势变化而变化,随机应变。不仅组方用药有奇正常变,穴亦有奇正之策。《针灸大成·卷三》云:“圣人之定穴也,有奇有正,而惟通于奇正之外者,斯足以神济世之术。……穴者针灸所定之方而奇也者,所以翊夫正以旁通于不测者也。数法肇于圣人固精蕴之所寓,而定穴兼夫奇正,尤智巧之所存。善业医者果能因法以详其数,缘正以通其奇,而于圣神心学之要,所以默蕴于数法奇正之中者,又皆神而明之焉。”

综上所述,我国古代军事思想与中医药理论在发展过程中借鉴融合、相互促进,分别形成了独具特色的理论体系。特别是以人为本、仁爱贵生的医学思想,融入到军事伦理道德之中,成为“仁义之师”的重要理论来源之一,造就了独具中国魅力的兵学文化,对世界军事理论也产生了深远影响。

文字整理/华若