浅述顺势而为在中医临床的应用

顺势而为,是道家思想的重要的理念之一。《道德经》曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”老子认为,宇宙万物都有自己的规律和趋势,人们应该顺应这种规律和趋势,以“无为”来应对。即不要过多地干预自然和社会发展的规律,而是要尊重自然、顺应趋势。在中医临床上,顺势思维也有广泛的应用。下面就介绍两种在中医临床中,常见的顺势而为的治疗思路。

一、顺时而为

《灵枢·顺气一日分为四时》指出,“顺天之时,而病可与期。顺者为工,逆者为粗。”这里的“工”是指良医,“粗”是指庸医。即能利用天时之势治病的医生,才能称得上是良医。

1.顺时服药

借助时间之势,可提升药物效果。李东垣在《脾胃论》中指出:“治病服药,必知时禁……夫时禁者,必本四时升降之理,汗、下、吐、利之宜。”

《侣山堂类辩》曰:“春宜用升,夏宜用浮,秋时宜降,冬时宜沉。”

有人认为这种用法有很大局限性,比如冬季出现外感表证还要等到夏天才能解表吗?

其实这里指的四季,也可以对应到一天之中相应的时间。

春宜用升,意思是升发的药物比如补中益气汤,柴胡疏肝散等适合在春天或早上用,此时自然界万物生发的,人体的气机也是舒展上升,使用效果最好。

夏宜用浮,指的是浮散的药物,比如麻黄汤、桂枝汤等治疗外感的药物,或者消风散等治疗皮肤病的药物,适宜在夏天或中午用。此时人体的阳气分布在体表,药物之气也容易达到体表,能更好的向外发散。

秋时宜降,指的是收降的药物,比如苏子降气汤、旋覆代赭汤、承气汤等适宜在秋天或傍晚用。此时天地之气开始收降,人体之气也收降,药物之气也容易收降。

冬时宜沉,指的是下沉的药物,比如补肾的金匮肾气丸、左归丸等,适合在冬天或夜晚用,此时万物蛰伏,人体之气下沉潜藏,药物作用效果最好。

2.顺时针灸。

可以借助十二经循行的旺衰之时,来提升针灸效果。比如辰时(7:00-9:00)是胃经最旺的时候。如果胃有实证,比如胃火,可在胃经当旺时用泻法。如果胃是虚证,比如胃气虚,则在胃经最虚的时候用补法。最虚的时候,是往下一条经流注的时候。辰时之后是巳时,此时可用补法。这也属于针灸子午流注中的“纳子法”。

3.三伏天灸

近几年比较火的三伏天灸,也是借助天时,冬病夏治。冬病是指冬天容易加重的病,主要是阳虚类的病症。阳虚则寒,虚寒类的病症,都可用天灸来改善。三伏天灸一般选择在大暑至立秋后,此时天气最热,人体阳气旺盛,加上天灸及所配药物的热量,来缓解虚寒,比较容易取得好的效果。而且此时天地之气开始下降,人体之气也开始收敛,热量更容易被储存。同样道理,具体施灸的日子通常选择“庚”日,庚五行属金,主收敛,进步一步借助天时储存能量。

二、助势而为

根据患者症状表现特征进而分析产生影响的原因,顺应人体抗病趋势选方用药,也是顺势而为的思路,通常可起到事半功倍的效果。顺应病势,选择治疗方式,是中医临床中常用的治疗思路之一。

比如小孩子受寒后,有经验的家长都会用生姜、葱少许煮水,趁热服用取汗后发热就会好转。这些简单方法,能助力人体抵抗疾病,帮助人体早日康复。

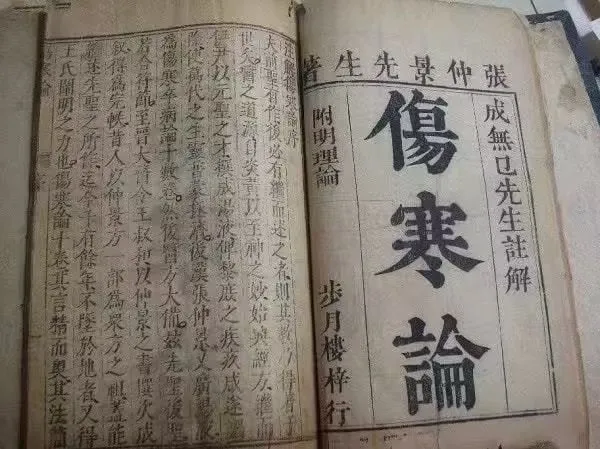

在《伤寒论》中,也包含了很多助势而为的治法。《伤寒论》介绍太阳病的篇幅比较多,简单来说,太阳病类似于风寒感冒。“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。”寒邪侵袭人体,人体想通过自身的功能祛除寒邪,但是由于人体自身功能偏弱或者寒邪偏盛,无法祛除寒邪,因此出现了表郁的状态。这时采用桂枝汤或者麻黄汤,帮助人体向外祛除寒邪,即可治愈疾病,这也是一种顺势而为。

以上只是简单的从两个方面介绍了一下顺势而为在中医临床的应用,其实这种思维在中医中无处不在。我们可以顺应时间上的日月阴阳消长之势,地理差异之势,人体气机升降之势,六经之势,三焦之势,卫气营血之势,十二经循行之势,正气抗邪之势,脏腑喜恶,体质强弱,情绪波动等。顺势思维不仅可以用于中医临床,也可用于日常养生。因势利导,事半功倍。

文字整理/华莉