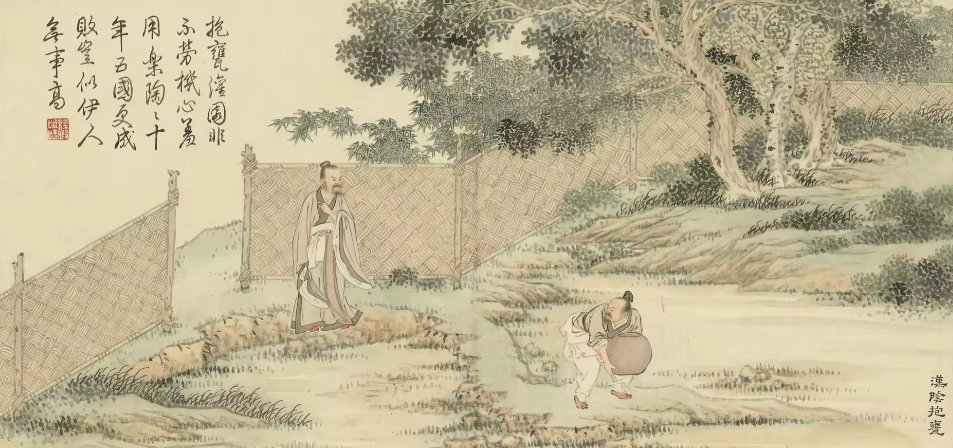

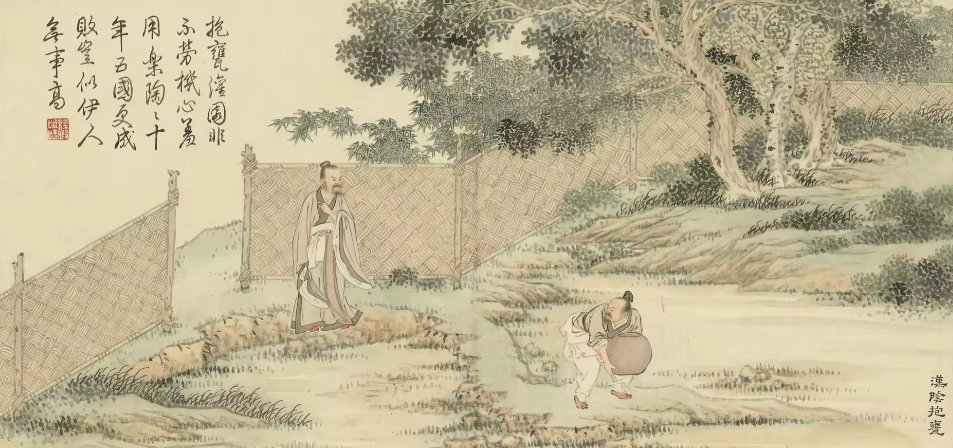

中医易水学派,是金元时期,唯一能与河间学派比肩的中医流派。易水派由金代医学家张元素开山创立。张元素长年居于易州水畔(今河北易县),其学派因地域而得名:易水派or易水学派。易水派产生政治地理气候环境背景,与河间派大体相似。张元素大约比刘河间年少二十岁;刘河间居住在河北沧州,张元素居于河北保定,属于接壤的两个城市;刘张二人生活中也有交集,一些相处的历史故事一度被传为佳话。作者曾在《灵素之下,一人而已——少为人知的医学大师张元素》一文中,比较详细的介绍过张元素前辈的生平、治学思想、医学贡献等等。张元素(公元1129-1234年),字洁古,年少成名,因庙讳断了仕途,于是学医,在医学上取得极大成就。《金史张元素传》记载:“张元素,二十七试经义进士,犯庙讳下第。乃去学医,无所知名,夜梦有人用大斧长凿凿心开窍,纳书数卷于其中,自是洞彻其术。”张元素的主要医学贡献在于,一是开启中医学脏腑辨证之法,以寒热虚实来分析病机症候;二是创立了制方遣药新思路,提出药物归经理论,以及归纳药物引经报使规律。张元素的脏腑辩证与制方遣药相互配合,相得益彰。其脏腑辩证之法成为后世近千年的中医学主流辨证之法。张元素的著作有:《医学启源》、《脏腑标本寒热虚实用药式》、《药注难经》、《医方》、《洁古本草》、《洁古家珍》以及《珍珠囊》等等。时至今日,他的著作依然是当代医学生们认真学习的重点,少有历史局限性缺点。李时珍对于张元素给予了极高的评价:“大扬医理,灵素之下,一人而已”。当今许多人也在呼吁,申请“金元四大家”扩容,将张元素列入“金元五大家”之一。张元素的弟子,首推李杲。李杲,字明之,自号东垣老人,大名鼎鼎的金元四大家之一,补土派创始人。《元史》记载李杲自幼好医药,捐千金向张元素求学,深得真传。李杲在其师父的脏腑理论基础上,专题发挥,提出“内伤脾胃,百病由生”的观点,形成独具一格的脾胃内伤学说,被称为“补土派”。王好古亦是易水派中坚力量之一。王好古,字进之,号海藏。普遍认为王好古师从张元素,因拜师时,张元素已高龄,师父去世后,继续跟随师兄李杲学习,尽传张、李之学。王好古是易水派代表性医学家之一,以张李二人之学术思想,创立“三阴证”,重视肾气虚寒,温养脾胃。李杲晚年弟子罗天益,也十分优秀,后为元代太医。罗天益主要思想遥承于洁古,授受于东垣,但是不拘泥于门派之见,参考刘河间热症疗法等,补其师之不足,是易水学派承前启后的大医者。之前其他文章介绍过,医者之间的传承除了师承关系,还有私淑。私淑即是后代医者虽然未能亲自受业,但是敬仰某人的学术,并且尊之为师。因明前期河间-丹溪一家独大,易水派渐渐没落。明中期进入小冰河后,寒凉降火治病思路成为时弊,一部分医者私淑易水派张元素、李东桓等人学说,易水派再一次登上历史舞台。其中比较知名的有:薛己(薛立斋)、张介宾(张景岳)、李中梓等,这几位医者似乎已经在医经学派中出场过。没错,这一波医学家想要救治当时民众,不得不绕过寒凉一派,从更早的医学著作中寻找治病救人之道。明中后期医者,以张景岳为代表,在脾胃论的基础上,提出命门论,进一步探讨肾与命门之间的关系,强调脾胃和肾对生命的主宰作用,由此产生了新的医学流派:温补派。张介宾、李中梓等人,又有其弟子门人,继承易水思想。清朝时,又有赵献可私淑于薛己。赵献可被认为医学学术思想遵从李东桓、薛己,是易水派又一代表人物。赵献可学生众多,为易水派传承延续做出不可忽视的贡献。总体上来说,易水派以张元素、李东桓、薛己、张介宾、李中梓、赵献可这六大家最为知名。2020年10月,当代中医学大师张伯礼,在第二届京津冀易水学派思想研讨会上,曾用这样一段话来纪念张元素、称赞易水学派:“岐黄医学薪火传,河间易水并比肩。金元学术启争鸣,中医流派拓纷繁。燕赵医家重临证,理论新说竞开先。汇通结合现代化,传承创新九百年。”