三焦辨证的生理特质与治疗智慧

《灵枢·营卫生会》以“上焦如雾,中焦如沤,下焦如渎”首次系统阐释三焦功能,奠定了其“决渎之官,水道出焉”的生理基础。至清代温病学家吴鞠通,在《温病条辨》中提出“治上焦如羽,非轻不举;治中焦如衡,非平不安;治下焦如权,非重不沉”,将三焦从生理概念升华为辨证纲领。这一理论突破不仅完善了外感温病的诊疗体系,更揭示了中医“因势利导”的治疗观——顺应三焦气机特性,以轻、平、重之法调其失衡。本文将从三焦的生理功能、病理表现及治疗法则三方面展开,结合经典文献与临床实践,系统阐述其内涵与应用价值。

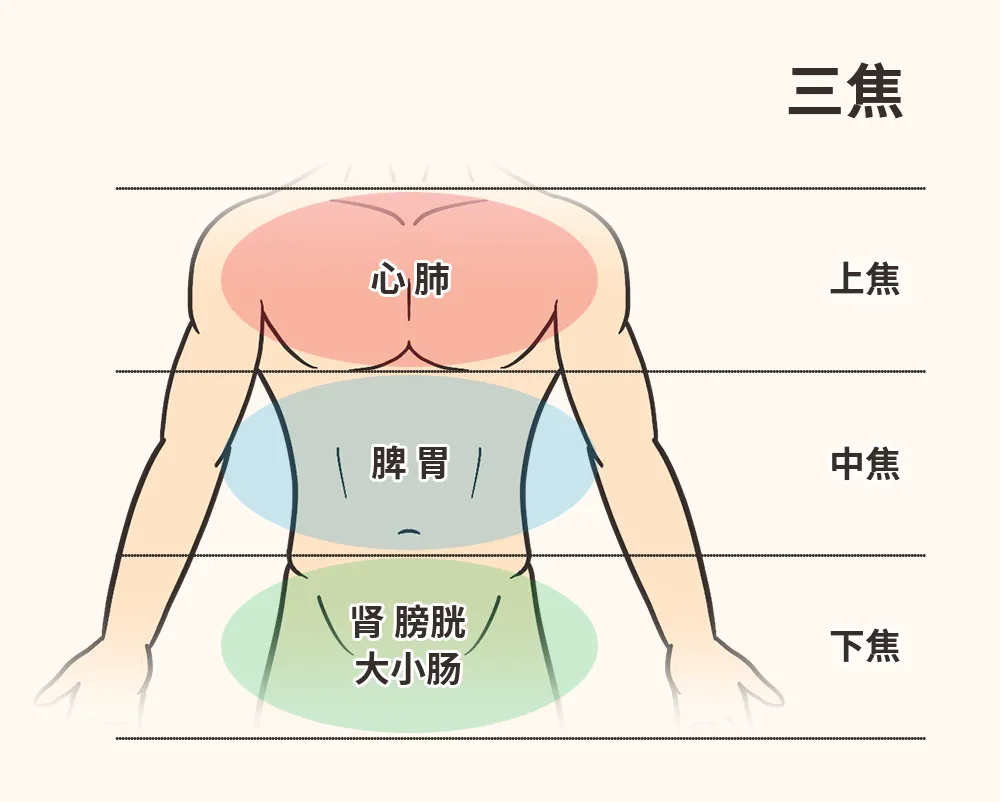

一、三焦的生理功能

1.1 上焦如雾:宣发与布散

上焦位于膈肌以上,涵盖心肺,其功能如《灵枢·营卫生会》所言:“上焦如雾”,即心肺通过宣发卫气和敷布水谷精微,如雾露般滋养全身。肺主气司呼吸,将清气与水谷精气结合,通过“宣发肃降”输布至体表与脏腑;心主血脉,推动气血运行。二者协同,形成“雾露之溉”的生理状态。

1.2 中焦如沤:运化与枢纽

中焦位于膈下至脐,以脾胃为核心。《灵枢》称“中焦如沤”,即脾胃腐熟水谷、化生气血,犹如酿酒之“沤物浸渍”。脾主升清,胃主降浊,二者一阴一阳,构成气机升降之枢纽。叶天士在《临证指南医案》中强调:“脾宜升则健,胃宜降则和”,中焦调和则气血生化有源,脏腑得养。

1.3 下焦如渎:排泄与封藏

下焦位于脐以下,包括肾、膀胱、大肠等,其功能如《灵枢》所言:“下焦如渎”,即排泄糟粕与调节水液。肾主藏精,为先天之本,司二便开阖;膀胱与大肠分别主司尿液与粪便的排泄。此外,下焦亦关乎生殖与生长发育,如《温病条辨》指出,下焦需以“重镇”之药填补真阴,维系生命根基。

二、病理特点与治疗法则

2.1 上焦病:轻清宣透,如羽升浮

上焦病变多因外感风寒风热或心肺气机壅滞,表现为发热、咳嗽、心烦等。吴鞠通提出“治上焦如羽”,强调用药需轻清升浮,如桑叶、薄荷、连翘等,避免苦寒沉降之品伤及肺卫。例如银翘散、桑菊饮,药性轻灵,煎煮时间短,剂量轻,可达“轻以去实”之效。叶天士亦言:“轻苦微辛流动之品,以达邪于肺”,体现了上焦治疗的灵动特性。

2.2 中焦病:平衡气机,如衡持中

中焦为气机枢纽,其病理多因脾胃升降失司或湿热蕴结,常见腹胀、便溏、痰饮等。《温病条辨》主张“治中焦如衡”,需调和脾胃阴阳,如半夏泻心汤辛开苦降、分消湿热,白虎汤清阳明热,三仁汤宣化湿浊。国家级名中医蔡淦教授指出,脾胃治疗需“虚实兼顾、寒热适宜”,如湿热并重时,需升脾降胃,燥湿相济。吴鞠通更以“纠偏调衡”为核心,强调恢复中焦“如沤”之常态。

2.3 下焦病:重镇滋潜,如权沉降

下焦病变多属肝肾阴虚或湿热下注,如腰膝冷痛、夜尿频多或小便灼痛。治疗需“如权”般沉坠,选用龟甲、鳖甲、熟地黄等厚味滋潜之品,或重镇安神的龙骨、牡蛎。例如三甲复脉汤填补真阴,桃仁承气汤通泄瘀热。吴鞠通指出,下焦病“非重不沉”,需药物直达下焦,方能固本培元。

三、三焦的整体性与疾病传变规律

3.1 气机贯通:三焦协同的生理基础

三焦虽分上、中、下三部,但气机升降出入始终贯通一体。清代医家张锡纯所著《医学衷中参西录》言:“三焦者,一气之流行也”,强调其整体性。

上焦宣发依赖中焦枢转,肺气宣降需脾胃升清降浊的支持,若中焦壅滞(如寒湿困脾),则肺失宣发,可见胸闷、咳喘;下焦排泄仰仗中焦运化,肾司二便的功能需脾胃化生水谷精微以充养,若中焦虚弱(如脾阳不足),水湿内停,则下焦气化失司,可致水肿、尿闭;中焦枢纽贯通上下,脾升胃降如轴心,上承心肺、下启肝肾,正如《四圣心源》所喻:“中气如轮,枢运四旁”。

3.2 疾病传变:三焦动态失衡的病理路径

三焦疾病的传变遵循“功能失调→气机阻滞→病位扩展”的规律,具体表现为两种模式。

自上而下传变,多见于外感温病。如风热犯肺(上焦)未及时清解,可下传中焦,出现高热、便秘(阳明腑实),再深入下焦耗伤肾阴(见舌绛少苔、手足蠕动),此即吴鞠通所言“始上焦,终下焦”的温病传变路径。

自下而上累及,常见于内伤杂病。如下焦肾阳不足,不能温煦中焦,可致脾失健运(五更泄泻);中焦气血生化乏源,进而上焦心肺失养(心悸气短)。《景岳全书》中“命门火衰,不能生土”即属此类。

3.3 临床思辨:以整体观破解复杂病机

现代常见的“上热下寒”症(可能表现为口腔溃疡伴下肢冰冷),实为中焦枢纽失司所致。脾胃升降失常,上焦心火不得降,下焦肾水不得升,形成水火不济。治疗当以半夏泻心汤类方通中焦、调寒热,而非单纯清上温下。

慢性肾病水肿,若见尿少、腹胀、气短,则涉及三焦同病。下焦肾虚气化不利,中焦脾虚水湿内停,上焦肺虚宣降失职。需以五苓散利水(通下焦)、四君子汤健脾(运中焦)、黄芪补肺(助上焦),三焦并调方能奏效。

从《黄帝内经》“三焦者,决渎之官,水道出焉”的生理描述,到《温病条辨》以三焦为纲的辨证体系,中医始终强调“上下贯通,内外协调”的整体观。现代临床中,无论是外感温病的分层传变,还是内伤杂病的虚实夹杂,皆可依三焦理论厘清病机,制定治法。例如,慢性肾病从下焦论治时兼顾中焦运化,呼吸疾病从上焦入手而重视中焦培土生金,无不彰显三焦理论的灵活性与普适性。

三焦辨证的智慧,归根结底是中医“以人为本”的体现——既尊重脏腑功能的独特性,又注重气机运行的协同性。正如《医学源流论》所言:“治病必求其本,本于阴阳,而阴阳之枢机在三焦。”这一理论至今仍为中医临床提供着重要的思维框架与实践指南。

文字整理/郑琦