古人如何用中医心理疗法中的“移精变气”治疗情志病

在现代心理学发展之前一千多年,中医典籍《黄帝内经》就记载了一种独特的心理疗法——“移精变气”。这种疗法通过改变患者的精神意念指向,来治疗各种情志疾病。令人惊讶的是,其中的核心理念与现代心理学中的注意力转移技术、认知行为疗法高度吻合。

一、什么是“移精变气”疗法?

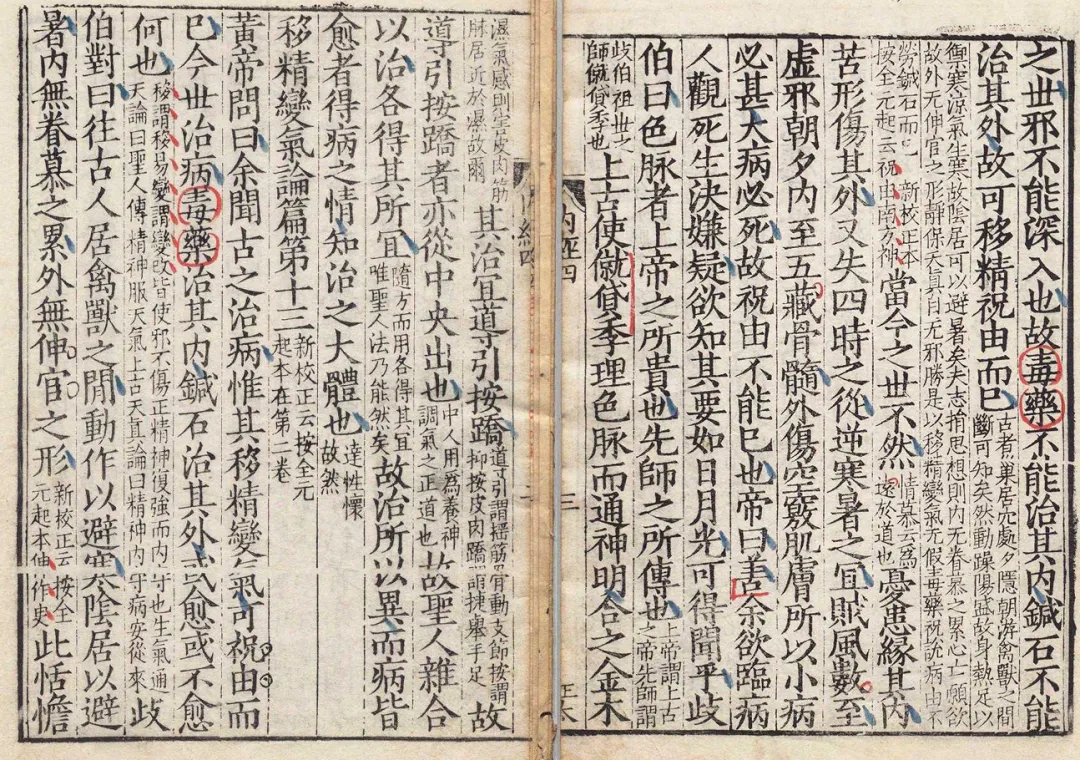

“移精变气”源自《素问·移精变气论》:“古之治病,惟其移精变气”。简单来说,就是通过转移和改变患者的精神意念活动,来缓解或消除情志因素引起的疾病。

历代医家对此有精妙阐释:

唐代王冰:“移谓移易,变谓变改”——改变精神状态,使邪不伤正;明代吴世骧:“移易精神,变化藏气”——通过改变精神状态来调整身体功能;清代高士宗提出可通过“情志导引”和“振奋精神”来实现。

二、为什么“转移注意力”能治病?

“移精变气”是中医心理治疗的核心方法之一,基于“形神合一”的整体观,通过调神以影响形体,从而产生积极的心理治疗效应。其关键在于灵活运用各种移情易性的方法,针对患者的具体病情和心理状态进行调整。

在心身疾病的病理过程中,不良情绪和情感因素常成为影响心身功能稳定的刺激源。患者若过度关注疾病,这种固着的注意力会不断强化心身紊乱,进而加剧负面情绪,如焦虑、抑郁、恐惧等,甚至导致失眠、精神萎靡,形成恶性循环,使病情迁延难愈。

针对这种情况,“移精变气”疗法通过转移患者的病理性注意焦点,植入新的认知观念,以替代原有的消极思维模式。这一过程需根据患者个体差异灵活调整:对于顺应性较强的患者,新观念可自然引入,无需过度强化;而对于心理阻抗较明显者,则可通过反复强调、夸张表达或语言暗示等方式加强干预,使其逐渐接受新的认知模式,最终达到“投其所好而移之,则病自愈”的治疗效果。

三、两种实用的“移精变气”方法

历代医家对“移精变气”疗法推崇备至。《续名医类案》指出:“情志抑郁之症,非疏导排解不可”,强调顺其喜好而移之,则病自愈。《北史·崔光传》记载“以琴书为乐,颐养性情”的调养之道。清代吴师机在《理瀹骈文》中更明确表示:“七情致病者,读书解忧,听曲遣怀,其效往往胜于服药。”

(一)环境隔离法(被动转移)

当个体遭遇强烈情绪刺激时,通过外力介入使其脱离刺激环境,避免持续接触相关人、物、场所,这种方法称为环境隔离法。此法适用于突发性情绪危机,如:工伤事故后引导家属离开现场;失恋者暂避旧日约会场所;冲突双方暂时隔离。

这种干预能有效阻断情绪恶化,为理性处理创造条件。

(二)主动替代法(主动转移)

此法则强调个体主动将情感能量转向建设性活动,通过价值替代实现情绪转化。由于重大情绪刺激多涉及核心利益,单纯回避难以根本解决,必须建立新的精神支点。具体实施可采取:

1. 工作-生活平衡:以工作成就缓解生活挫折,或以生活乐趣冲淡职场压力;

2. 社交疏导:与挚友倾谈,与同行切磋;

3. 兴趣培养:旅行、阅读等文化活动。

当新的满足感形成,旧有的负面情绪自然逐渐消解。这种积极的情绪管理方式,既治标又治本。

四、现代人如何使用这套方法?

实用技巧1:认知置换术

当陷入负面情绪时:

1. 识别自动负性思维

2. 有意识地植入替代性想法

3. 强化积极认知

注意事项:

对传统观念强的人:潜移默化

有心理阻抗者:加强强调

实用技巧2:注意力管理法

1. 设置“情绪隔离期”:每天固定时间处理烦恼

2. 建立“快乐清单”:列出能带来愉悦感的活动

3. 实施“注意力替代”:用新体验覆盖旧记忆

“移精变气”疗法告诉我们:改变注意的焦点,就能改变情绪的体验。这套诞生于两千年前的方法,至今仍闪耀着智慧的光芒。下次陷入情绪困境时,不妨试试古人的方法——“投其所好而移之,则病自愈”。

撰稿人/华涟