名字有玄机,医道通天机----清代名家徐大椿的道医世界

清乾隆年间,皇帝曾两度召见一位奇才。民间传说,他是文曲星转世,是一位在人间行走的活神仙。此人不仅熟知星象、水利、音律、兵法,甚至舞刀弄枪、行军布阵都样样精通,但最擅长的,还是医术。他的传奇程度,让一向爱写神仙鬼怪的袁枚为他写传记,称他“每视人疾,穿穴膏肓,能乎肺腑与之作语”。意思是说,他看病犹如与五脏六腑对话。这位极富魅力的医者,既能破鬼神之病症,又能十年磨一方,他的名字、经文注释、临床医案、修身法门,都浸润着浓郁的道家气息,他就是一代传奇:徐灵胎。

一、文能注经,武可举石,终以医术济世

徐大椿,原名徐大业,出生于江苏吴江的书香门第。祖父曾参与《明史》的修撰,父亲亦是饱学之士。本应继承家族期望,循着科举之路步入仕途,他却自幼厌倦八股文与功名之道,转而潜心研读《易经》《老子》等圣贤典籍。年仅十四岁时,便开始注解《道德经》,其所成注本,后来竟被官方收录进《四库全书》,殊为罕见。

二十岁那年,为了亲证科举制度的荒谬,他刻意参加考试,一举考中秀才。然而在卷末写下一句:“徐郎不是池中物,肯共凡鳞逐队游。”考官大怒,当即将其除名。

他将世人趋之若鹜的功名利禄轻轻放下,自此走上一条与众不同的人生道路。此后著书立说,他弃“功名大业”之原名不用,而署名为“大椿”或“灵胎”。

“灵胎”一词出自道家典籍,是丹道修炼中精气神凝聚而成的内丹。《周易参同契发挥》有言:“盖身动则气散,心动则神散。须是凝神聚气,心息相依,然后灵胎可结。”意指修炼之道,在于寂静身心、收敛杂念、气归丹田。

“大椿”则出自《庄子》,象征长寿与亘古:“上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋。”一名一字之间,既见其性情志趣,也道出他一生所追求的生命观。

徐大椿尤爱老庄之学,精研《阴符经》,曾注解《道德经》,言“老氏所云养生、修德、治国、用兵之法,皆本于上古圣人相传之精意”,并非虚妄奇诡,而是简明而实用的真理。他甚至直言:“六经之学,多为枝蔓;唯道家,得返其真。”

不仅文章卓然,徐大椿亦通技艺。他曾力举三百斤巨石,拳脚精熟,兼通水利、算法、兵法与音律,曾参与修撰《吴江县志》《震泽县志》,并著有《乐府传声》《洄溪道情》等文学与音乐作品,可谓文武双全、百艺皆通。

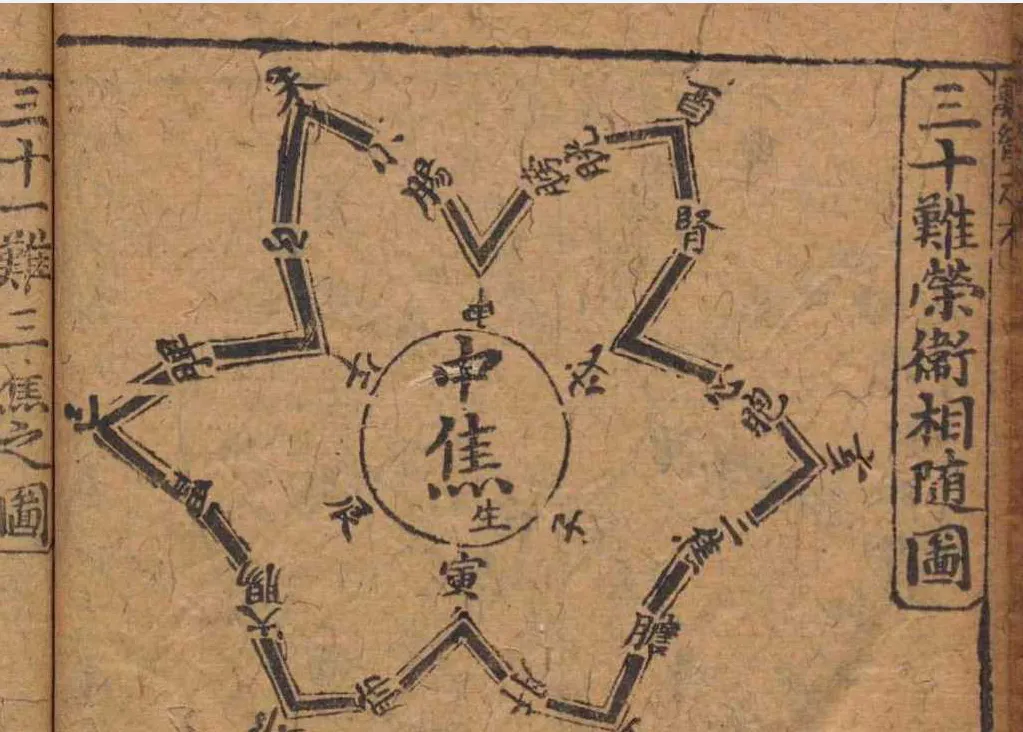

然而他最终投身医学,并非初志所向,而是出于亲人接连病逝的沉痛打击。三弟久病无救,四弟五弟相继早夭,父亲因悲痛成疾,家中药锅终年不熄。他悲愤自省:“若不能救亲人,学再多又有何用?”于是开始系统研读家藏医书,日夜不辍,从《黄帝内经》《难经》《伤寒论》到《本草纲目》、元明诸家医籍,皆细细钻研。他曾言:“家藏医书数十种,朝夕披览,久而通其义。”

他对庸医误人性命深恶痛绝,立志“正本清源”,重建医道。他不拘成方,不信万用之法,主张“因人因病而治”,强调“医之为道,全在自考”。他不愿为古方所缚,也不肯为流俗所动,只愿用一颗诚恳之心,去面对千变万化的生命。一生中,他著述医学典籍二十余部,既有注释经典的《难经经释》《神农本草经百种录》,也有发明体系、辨明脉络的《医学源流论》《伤寒类方》《洄溪医案》。他的书不仅为当时同行所重,更成为后世中医学人案头必读之作。时至今日,他留下的医理、医德与医风,依然如一盏灯,照亮岐黄之路上的求道者。

二、神不外驰,药不止形:虚实之间见玄机

徐大椿并不避讳鬼神之说,他曾说:“若神气有亏,则鬼神得而凭之。”人之神气虚实,若受鬼邪干扰,自生病患。他治疗“游魂之症”,用过“招魂”;治惊悸虚弱,用过镇魄之药。

《洄溪医案》中曾记载过一桩极具道气的病例:一位病人忽然神志错乱,胡言乱语,昼夜不分。邻人说,可能是魂魄未归,劝家属去祭灶神,果然——“查出”魂魄落在城隍庙中。家人便循古法请魂回家,病情果然大减。徐大椿听后,并未全盘否定民间法事,只嘱咐道:“服药得寝,勿惊醒之,熟寐即神合。” 熟睡时神气归一,魂魄自安,这是他“神不外驰”的核心思路之一。

又有位叫迮耕石的病人,终日呆坐,不语不食,眼神空洞,如同失魂。请来徐灵胎后,他静静观察良久,只淡淡说道:“此乃阴阳二气交战于内也。”随即投以一剂药,不久迮耕石便闭目低声道:“我身边有红黑二人,不让我吃饭,也不让我睡觉。”徐灵胎微微一笑,又赐一剂。片刻后,病人复醒,神清体定,说道:“忽见一道电光劈向黑人,一只白虎咬住红人,我才得脱。”徐灵胎点头解释:“那电光,是药中的霹雳散;那白虎,是我所下的天生白虎汤。你神志未清,误将药效幻化为象,实为正邪交战,药力所现。”

他不否认病人所“见”,也不简单归为“迷信”,而是道破其中玄机:“药疗其形,言解其神,神形两安,病自可除。”这,便是医道的真谛——身与神,两者皆不可偏废。

结语

徐灵胎留给我们的,不只是诊案与药方,也不只是医学见解的深入浅出,更是一种面对生命与世界的姿态。他以医入世,却不为名利所役;以道修身,却不避世空谈。

如他亲自撰写的墓前对联所言:“满山芳草仙人药,一径清风处士坟。”

这是他一生最真实的注脚,也是他一生最静默的回声。

不慕虚名,不逐浮利,徐灵胎用一生诠释了什么是医者本心,道者本真。

撰稿人/高源