长夏——人间第五季,最宜“养脾气”

人们常说“一年四季”,而在传统医学理论中,一年里不仅有春夏秋冬,还有第五季——长夏。长夏在一年五季之中有着重要的地位,是摄生延年的好时节。

长夏是什么时候

春生、夏长、秋收、冬藏,四时若无长夏为之化,则草木虽繁茂而果实不成,秋既无收,冬亦无藏。正如明代医家张景岳所说:“春应肝而养生,夏应心而养长,长夏应脾而变化,秋应肺而养收,冬应肾而养藏。”脾胃为人体后天之本,为气血生化之源,长夏时节养脾即是养人体之本。

脾主湿,亦恶湿,脾正常的运化可以调节体内水液代谢的平衡,当湿邪困脾时,脾失健运,不仅导致人体气机不畅,还会影响水谷精微的消化吸收。主要表现为消化吸收功能低下,临床可见脘腹胀满、食欲不振、口淡无味、大便稀溏,甚至水肿。因此,古人指出:长夏应健脾益气以防湿邪。

长夏养脾小妙招

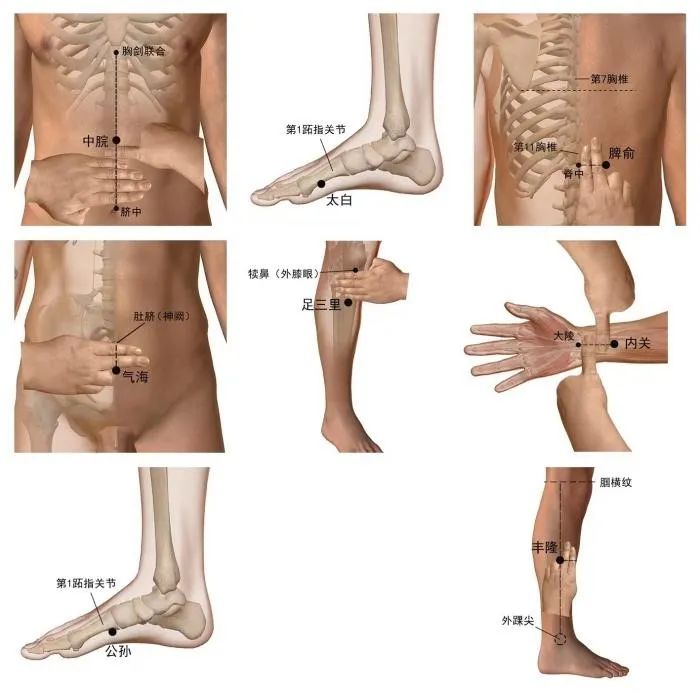

长夏最宜养脾气,此时养脾的原则是“健脾益气”,养脾需要从日常饮食起居做起。长夏亦是治疗脾胃疾病的最佳时机,借助与脾气相通的天时,积极医治,往往会起到四两拨千斤的效果。可以通过祝由符箓与艾灸点穴的方式疏通脾经,调理人体阴阳平衡,既治已病,又防未病。

饮食起居。长夏时节应特别注意饮食的调摄,饮食宜定时、规律,可以适当吃些清热、利湿类食物,如扁豆、芡实、陈皮、茯苓、薏米等。《内经》云“长夏善病洞泄寒中”,所以要慎食太多的瓜果、雪糕、冷饮,空调温度也不要太低,以免湿邪未除而寒邪又犯。长夏时节,适当出汗有助于人体排寒排湿,既要“无厌于日”,即不躲避晒太阳,又应尽量避开烈日暴晒,锻炼身体最好选择早晨和傍晚,并且要防止汗出过多以致阳气外泄。长夏天气湿热,易使人心烦意乱,喜悦轻松的情绪有助于健脾益胃,故而还要保持良好的心情。脾主思,思虑过多伤脾胃,此时应加强条畅情志,减少多思、焦虑、抑郁等不良情绪。

祝由符箓。运用天师府祝由医学技术,以【脾病符】为主,辨证后可叠加其它符箓,如【脾病+气虚+湿症】,根据四象脉诊辨证使用效果更佳!

文字整理/华蕾