神秘的道教咒语从何而来?

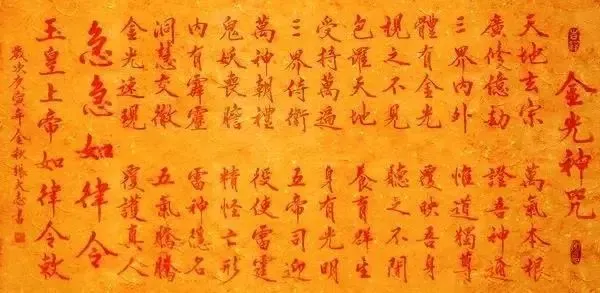

古人早就发现了语言的奥秘。在语言体系中,咒语不仅是沟通鬼神的特殊语言,更是一种独特的法术,被称为“神咒”、“真言”、“秘咒”等,自古以来在修炼、治病、祈福、驱邪等方面发挥着重要作用。

咒语的起源

咒语起源于古代巫师祭神时的祝词,相传与人文始祖黄帝密切相关。

《路史·后纪》载黄帝巡狩东海,得白泽神兽而知天下鬼神之事,“帝乃作祝邪之文,以祝之。”其后,神农作“蜡辞”,其辞云:土返其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽。以祀天地八神。此祝文之祖也。

从《周礼》中还可得知,西周之际的咒语已分为许多类。如大祝所掌的:“六祝”即为六类,即顺祝、年祝、吉祝、化祝、瑞祝、筴祝。如年祝,是指祈求年岁太平、福泽久远一类的祝词。化祝,指祈求和平、息兵化灾一类的祝语。

正是在巫祝之术的基础上,道教建立了自己的祝咒体系。古代“祝”与“咒”常通用,随着道教的传播,咒字的应用越来越广,以致家喻户晓,甚至取代了祝。

《太平经》有云:“天上有常神圣要语,时下授人以言,用使神吏应气而来往也,人众得之,谓之神咒也。”

《度人经》也写道:“夫大法旨要三局,一则行咒,二则行符,三则行法。咒者上天之秘语也,群真万灵随咒呼召,随气下降。”

由此可见,咒语是一种对神明感应的神秘语言,里面蕴含了天地间特殊的能量,法师在行法时,念诵这些咒语,可以达到召神遣将、驱邪禳灾的神威。

不仅如此,咒法也被古代医家吸收,广泛地运用于治病中。《黄帝内经》说:“余闻古之治病,惟其移精变气,可祝由而已。”注云:“由,从也,言通祝于神明,不劳针石,病从而可愈也”,所以这种祝咒又叫“祝由科”,曾是太医院的医疗科目之一。

咒语的演变

历代高道通过口传心授,将咒语传授给弟子,使咒语得以盛行。同时,在传承过程中,咒语也经历了不断的演变,以适应时代的发展和修行者的需求。

咒语的种类不断丰富。咒语往往与天地神灵、五行八卦等道教元素紧密结合,通过念诵咒语,修行者可以调动天地之力,达到治病、祈福等目的。随着道教的发展,咒语的种类也不断丰富。隋唐时期,道教经书数量迅速增加,大量新的咒语出现,至宋代,道教进一步发展,已经形成了庞大的咒语体系,《道藏》中收录了上万条咒语。丰富的道教咒语,几乎涵盖了生活中的方方面面,彰显了道教的入世情怀与济世功德。。

咒语的语言更加复杂。道教在始创之初,其咒语采用四言文体,并在魏晋六朝得以延续。隋唐时期流行的主流文体五言和七言,而道教咒语大多数采用的文体仍为四言体。宋代的咒语虽然多为四言体,但开始把梵咒、密咒与汉语咒语杂糅,梵咒穿插在汉语咒语中,融合的更加紧密,具有浓厚的神秘色彩。同时,宋代道教咒语不断应对变化中的时势,积极采取不同的语言策略,不仅规避与当朝政治辞令相重合的内容,且分化为两种话语风格,以利于在上层社会与民间社会中传播。

此外,与魏晋南北朝的道教咒语主要用第三人称代词为主语赞颂神明的威武身姿与无边法力不同,宋代大量涌现第一人称代词为主语的道教咒语,围绕道教法师“我”或“吾”组织语义,众神兵神将在道士周匝围绕,以助道士施展道法驱邪除恶。出现这一变化的根本原因是宋代新符箓派在符咒法术中新增了“变神”环节,即施法者在脑海中存神灵样貌,同时运炁于体内,将自我与神明合二为一,道士代神行法,成为符咒法术的核心。

总之,咒语的诞生,体现了人类请神降真、精诚布道的心声。随着时代更迭,咒语更加完善,作用出神入化,成为道门极为重要、不可或缺的一种法术。但咒语也不是普通人随便就能念,因为是否起效关键在于传承,有传承才能百呼百应,才能凭借咒语感应并接引神明之力。

文字整理/华蕾