从民间文学作品看萨祖的修行历程

关于萨真人的文学作品,在民间流传的其实并不多,元代的杂剧《萨真人夜断碧桃花》和明代的神魔小说《萨真人得道咒枣记》是我们最为所熟悉的两部。

尽管如此,萨祖仍然成为了道教的代表人物、四大天师之一。其道高德重、立法度人的形象深入人心,故而萨祖信仰也传衍不息。

这位最“年轻”的天师究竟有着怎样的魅力?让我们从民间传说中略窥一二。

一、《萨真人得道咒枣记》

“生意可嗟鸠样拙,为医为吏两无功。

吏非习正偏为狡,医不通明总属庸。

药剂误投同鸩毒,笔刀轻舞胜矛锋。

伤心最苦生灵命,一度思量一恨冲。”

这是神魔小说《萨真人得道咒枣记》一文中的萨祖在行医时连续对三位病人用药不治后,自怨自艾的情绪下写的一首诗。用药不治,搁现在是妥妥的重大医疗事故,更何况彼时萨祖是人皆称颂的高医,职业生涯朝夕间从天堂到地域。

再看诗文第二句“为医为吏两无功”,小说中写到萨祖在行医之前,乃是西河县的一名刀笔小吏,也是在彻悟了“吾活人一命又陷人一命,生此杀彼,是诚何心哉?”的道理后,弃了刀笔功名改行医道。

也就是说,从峰到谷这样的过山车萨祖经历了两回,换做一般人早就一蹶不振躺平了事了。可萨祖不然,虽然“药剂误投同鸩毒,笔刀轻舞胜矛锋”这句表明了对自己两段从业经历的悔恨和自责,但重点是“伤心最苦生灵命”。经过了这些大起大落后,萨祖明白了最苦的生灵命,不仅仅是因他而枉故的那些人,还包括劳苦众生,和他自己。

人生皆因血肉身躯的牵缠而受苦,要如何解决和救度苦难,这是萨祖修道之心的萌始。

“野水连天秋一色,西风不动碧波平。

泓泓不许微尘汨,湛湛由来彻底清。

万顷冷涵罗带绿,一川寒漾鸦头青。

人心若是无渣滓,自信胸中玉鉴明。”

这是小说中的萨真人行至龙兴江边所吟的一首诗,也正是王灵官跟随一十二年观其过错的时间截止点。

要在十二年里找出个错处来那还不简单么?就算是大错不犯,小错还能没有吗?莫说是现在的我们,就连当时的王灵官也是这么认为的。

可十二年后的结果如何?萨真人无一毫可訾,文中赞其“古人鲜二,今世少双,诚真人也”。

我们都明白,做一件好事容易,难的是一辈子做好事。虽然十二年不是一辈子,但萨祖并不知道有“十二年”这个时限前提存在,所以他做每一件事的缘由都不是因为外部因素的约束,而是来自内心对自己的高标准严要求。

“泓泓不许微尘汨,湛湛由来彻底清。人心若是无渣滓,自信胸中玉鉴明”,前两句喻江水而明心,后两句由心而见道。在得三师真传奏名真人后,萨祖坚定了传法演教、济人利物之心,最终证得大道,成为万法宗师仙道楷模。

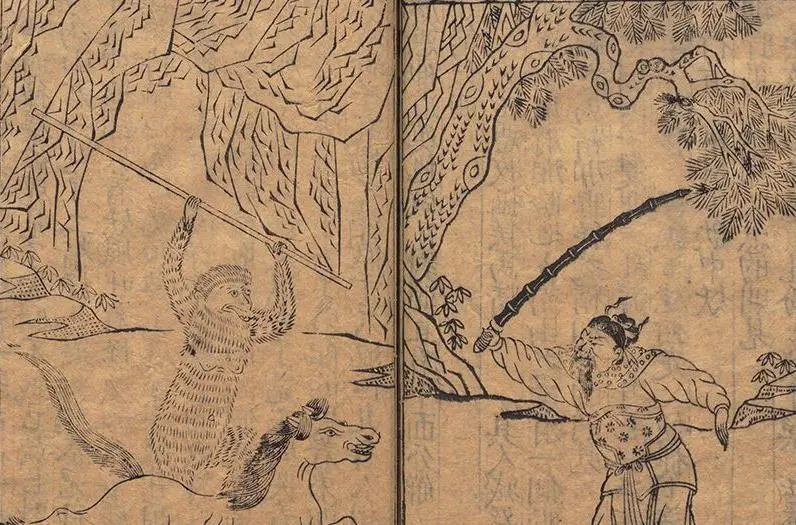

二、《萨真人夜断碧桃花》

这是流行于元代的一部杂曲,借由戏曲情节的演变,刻画出了萨真人讲天性通人情的形象。

该剧的女主徐碧桃因误会而殒,与两情相悦的男主张道南阴阳相隔,在男主父亲的请求下,萨真人查明徐碧桃尚有阳寿存世,且与张道南有姻缘之牵。于是萨真人施法让她借已故妹妹的尸首还魂复生,与张道南重结为夫妇。

道教留给世人的多是铁面无私雷霆手段的印象,而在《碧桃花》这部作品中却一改往日的刻板,在萨真人“持戒”这一人所共知的形象基础上,又增添了“救苦”的柔情色彩,使得人们心目中的萨祖更加丰富立体。

无论小说还是戏曲,更或是坊间的传说,都侧面反映出萨真人在历史上的影响之大。

这些流传下来的文字不仅仅是为了让我们了解萨祖的故事,更是为了让我们通过这些情节明白修行的不易。它需要一颗遇到挫折时的强韧之心,一颗持之以恒的坚定之心,和一颗悲悯救世的仁慈之心。

文字整理/华妘