上古时期,医学萌芽阶段历史及故事简介

中医药作为华夏民族的瑰宝,历经几千年,在历史的洪流中,经过一代代医者钻研与实践,一直保持着强大的生命力不断发展演变,至今依然发挥着不可或缺的作用。中医学的发展历程,大致可以归纳为以下几个阶段:

萌芽期:远古——夏、商、周、春秋时期,巫医并存;

奠基期:战国——秦、汉、三国时期,医学四大经典相继出世,系统性医学理论基本完善,乃中医药学史上的第一次大发展;

发展期:魏、晋、隋、唐时期,在先秦两汉理论基础上延续深耕;

嬗变期:宋、金、元时期,史称“新学肇兴”,出现各种影响力极大的医学新理论,是医药学史上第二次大发展,本号在其他文章中曾重点介绍过这一黄金发展时期以及背景因素;

延续期:明、清时期,多是整合汇总历代先贤医学思路,补充完善前代文献的不足之处;

在清后期至民国,西方医学冲击、对抗下,中医顶住压力在曲折顽强中保存实力,等待时机焕发生机。

本文介绍重点在上古直至春秋的萌芽期(远古—公元前476年)。

从远古直至春秋,这6500多年时间里,华夏文明处于原始社会与奴隶社会阶段,治疗疾病处于一个探索阶段,没有系统理论,只有朴素的实践经验。

虽然历史不可完全考证,但是我们可以从神话传说中先窥测一二。

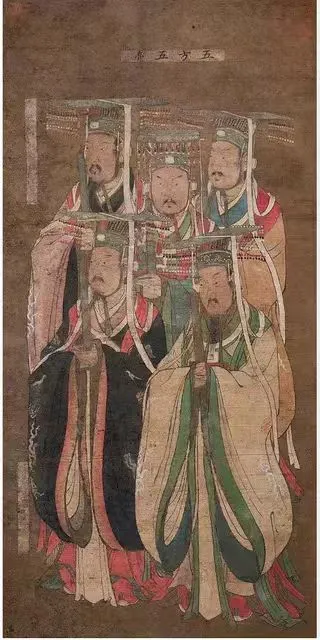

华夏历史向来尊古,“三皇五帝”的故事代代流传,他们是华夏民族人文始祖,是历朝天子的道德标杆,也是推动医学起源的人物。神农尝百草、伏羲制九针、黄帝问歧伯,基本上奠定了传统医学三大方向:药物、针灸、医学理论。流传至今的各派道医,基本上也都是尊“三皇”伏羲、神农、轩辕黄帝为祖师。

当然,还有一些其他的故事,譬如伏羲画八卦,才有了后世中医阴阳学说。还有一些广泛流传的说法:“针灸始于黄帝,本草肇自神农,脉诀传之素女”,以此后世将上古医学流派总结为三世医书:《黄帝针灸》、《神农本草》、《素女脉诀》。

《黄帝针灸》是最早的针灸学,《神农本草》是最早的药物学,《素女脉诀》是最早的诊断学。《礼记·曲礼》强调“医不三世,不服取药”,意思是如果医生不能充分掌握三世医书的内容,他就不是个好医生。

也有这样的说法,所谓“三世”,是指伏羲、神农、黄帝三个古老氏族,代表上古时代医学萌芽期的医疗水平。但是古人凡立一说,多有托古之辞,必托之神农、黄帝,才能立说,这是最早的医学流派之分。如后世《灵枢》属于《黄帝针灸》一派,扁鹊《难经》归于《素女脉诀》一派。

“三世”后又因古代医学传承方式,基本上是家学渊源,薪火相传,通常以父子相承为主、门生为辅,由此形成医学世家,因此增添“父子相承为三世”的内涵。

那么还有一个问题,到底是黄帝九针,还是伏羲九针?各有其说法。作者私以为,伏羲作为先于轩辕、神农的始祖,率先进行了尝百草、制九针的实践。伏羲的九针,严格来说,是砭石,有尖有刃的石头,还有骨针、竹针、陶针等等。而黄帝九针,出自《黄帝内经》,后世一般认为是九种不同器型的金属针具总称。所以从这个角度来说,也许两种说法并不冲突。

伏羲、神农、轩辕黄帝三位传说颇多,不再赘述,简单介绍一下素女。素女,大抵与黄帝同时代,擅长音乐,是黄帝的臣属兼老师。据史料记载和后人考证,素女自创切脉之法,极大推进对疾病的诊断技术发展。据记载素女著有《素女脉诀》、《素女方》等医学书籍(均已散佚)。中国神话传说,素女又称九幽素女、白水素女、弇兹氏、素女娘娘、九幽素女娘娘、九幽素阴女帝,全称“九幽素阴元女圣母大帝弇兹氏”,是擅长鼓瑟的女神,也是医家供奉的医疗女神。

除了这些传说中的大神们,还有中华厨祖伊尹,熬汤药也是一把好手,因为伊尹,汤药、食疗开始大面积推广流行。

这个时期,医学还有一个显著特征,是巫医不分家。

《周礼·大聚》:“乡立巫医,具百药,以备疾灾。”从制度上看,直接将医疗这一任务,分配给了巫。远古先民在原始宗教影响下,习惯于祈求“神灵”保护,消灾灭疾。占卜由此产生,也称为“卜医”。所以,在那个时候,医和巫密不可分,医必巫,巫必医,又有“医巫”之称。所以,有说法是中医源自于“巫”。

简单归结一下,萌芽期的医学发展,主要体现在实践经验的积累,以求寻找到解除疾苦的方法。依靠自然条件,发现药物(植物药、动物药),针法(源于砭石等)、灸法(源于火的运用);依靠原始信仰,运用祝法(向神明祷告)。

文字整理/华迅