清中后期始,西学东渐下中西医结合的创新发展

中医药作为华夏民族的瑰宝,历经几千年,在历史的洪流中,始终保持着强大的生命力。

清中后期,西学东渐后,西方医学同样渐渐随着传教士们流入中国。部分外国医生,为救治中国民众做出过贡献。如美国医学博士伯驾在来华早期,创办新型医院,免费救治大量民众;人道主义医生白求恩在抗战时期的救治大量伤员……

中医在这个期间,渐渐衍生出一个新的流派:中西医汇通派。

中西医汇通派的早期代表,有唐容川、朱沛文、张锡纯、恽铁樵等人。

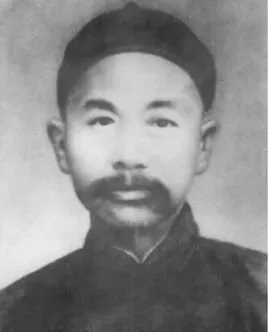

唐容川:

是清代著名中医家,一代奇才,生于同治元年,卒于光绪23年。唐容川对国学、易学功底深厚,也因此研读《黄帝内经》《伤寒杂病论》等古老的中医经典时,有很深刻的领悟。他为治疗家人的血证,最终成功,并且著有《血证论》,填补了中医学血证空白。后来他学习西方解剖学、生理学知识,融汇中西医学理论,认为中西医原理是相通的,可以用西医来印证中医,从而证明中医并非不科学。唐容川著有《中西汇通医经精义》,为中西医结合创思路之先河,虽简但不陋。

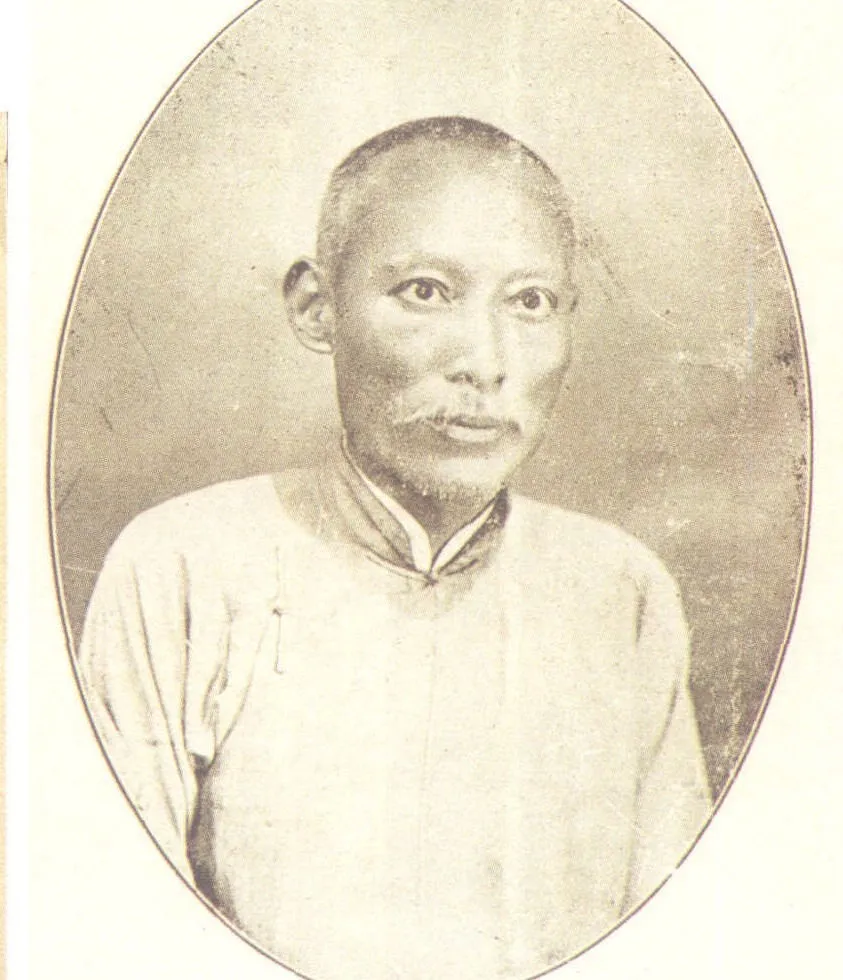

朱沛文:

出生医学世家,活跃于19世纪中叶。朱沛文热爱医学,广泛阅读中医书籍,以及当时西方翻译过来的西医书籍。他在广东的时候,还曾亲自到西医院观察解剖。朱沛文以为中医“精于穷理,而拙于格物”,西医“专于格物,而短于穷理”。在具体治疗方法上,他主张中西求同存异,互相补充。在学术上,朱沛文撰有《华洋脏象约纂》,又名《中西脏腑图像合纂》。

张锡纯:

(1860~1933),年少时一边读书科考,一边随父学医。后来受到新文化思潮影响,在医学上萌发了衷中参西的思想。经过十余年学习实践,个人理念趋于成熟,完成《医学衷中参西录》。后来张锡纯在天津地区专业行医授徒,为当时医界公认的名医。张锡纯以中西汇通思想应用于临床治疗,其特点是中西药物并用,他认为西医治标,中医治本,二者结合,必获良效。张锡纯治学虽然创新,但是性格颇为中庸,不怎么贬斥他人是非,与中西医同行们关系处理的都比较好,专心于自身方向,少有意气之争执。

恽铁樵:

(1878~1935),早年是一个英文翻译家,蜚声文坛。中年丧子,发奋学医,擅长儿科。恽铁樵认为西医重视生理、解剖等研究,中医则重气机、四时五行等自然界变化对疾病的影响,他主张“吸取西医之长与之合化以新生中医”。

中西医结合方式,在建国之后,跨越到当今时代,则有了非常大的突破。

1992年,“中西医结合医学”,作为一门新的学科,正式被国家技术监督局发布。1993年,《中华人民共和国国家标准(GB)学科分类与代码》开始实施,其中“中西医结合医学”在列,代码为360-30。

中西医结合治疗模式,在骨科疾病、心脑血管病、恶性肿瘤、免疫性疾病、内分泌疾病、妇产科疾病、消化系统疾病、皮肤病等被广泛应用。尤其是抗击新冠疫情,是中西医联手合作的经典范例。

中医历史系列科普中,我们一起幻想过上古时代三皇的神迹,回顾过春秋战国的百家争鸣,惊叹于先秦两汉中医四大经典横空出世,自豪唐宋盛世下中医文化散播世界各地……本篇写到这里,便是尾声了。但中华传统医学的继承与发展不会停止,几千年前的道医心法依然完整的代代延续,愿星星之火燎原大地,我辈道医继往圣之绝学,开健康盛世。

文字整理/华迅