领略古代药书中的药物分类法

中药是我国传统医学的重要组成部分,其种类达数千种,常用药亦有数百种。药书是记载中药的书籍,古代也称“本草”,面对如此繁多的中药,为了便于查找、学习和运用中药,古代药学家在编纂书籍时采用了多种分类法,让我们一起来看看吧。

三品分类法

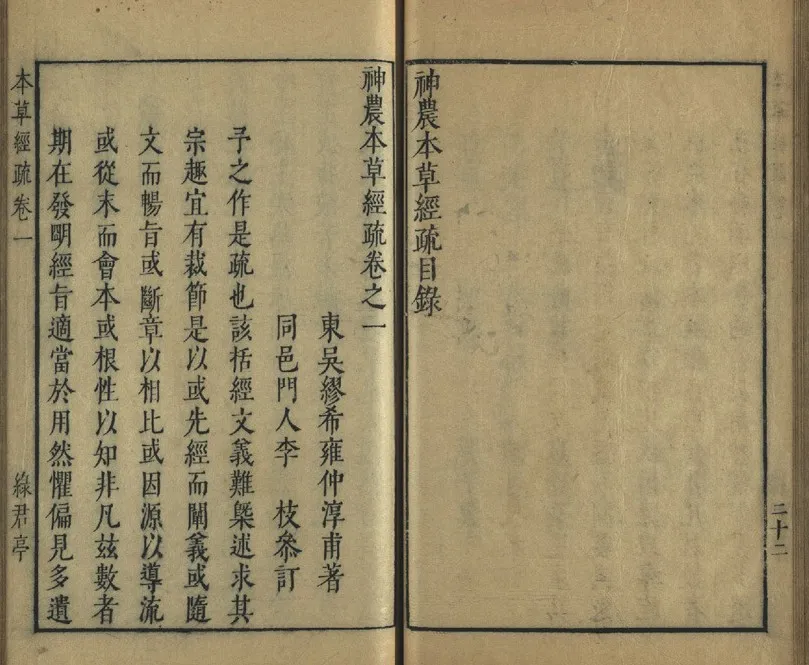

成书于东汉时期的《神农本草经》(原书已佚)是有史记载最早的一部中药学著作。书中共收载药物365种,采用了三品分类法,即将中药分为上、中、下三品。书中说到:“上药一百二十种为君,主养命以应天,无毒,多服久服不伤人,欲轻身益气,不老延年者,本上经。中药一百二十种为臣,主养性以应人,无毒有毒,斟酌其宜,欲遏病补虚羸者,本中经。下药一百二十种为佐使,主治病以应地,多毒,不可久服,欲除寒热邪气,破积聚愈疾者,本下经。”

三品分类法是从总体上把握中药的主要治疗作用和毒性,如上品药有人参、大枣、甘草等,多为滋补之药;中品药有当归、芍药、厚朴等,有补虚药,有祛邪药;下品药有附子、大黄、甘遂等,多数有毒。虽然这种分类法没有深入认识各类中药的特性,但其开创了药物分类的先河,意义重大,后世药书大多保留了药物的三品属性。

自然属性分类法

汉代之后,进入魏晋南北朝时期,著名的药书有华佗弟子吴普编著的《吴普本草》(原书已佚)和道医陶弘景编著的《本草经集注》(原书已佚)。《吴普本草》按照药物的自然属性将中药分为玉石、草木、虫兽、果、菜、米食六类,如玉石类有丹砂、硝石、硫黄等。《本草经集注》将中药分为玉石、草木、虫兽、果、菜、米谷、有名无实七类,同时每类药物(有名无实类除外)又细分为上、中、下三品,如虫兽类:上品有龙骨、牛黄、蜜蜡等;中品有羊角、鹿茸、虎骨等;下品有蜈蚣、水蛭、土蜂等。

自然属性分类法可以更好的了解和认识每味中药的自然属性,是中药分类法的重大进步,此后历代本草的药物分类多受其影响,如唐代《新修本草》(原书已佚)、宋代《证类本草》以及明代《本草纲目》等著作中皆有此种分类法。其中,李时珍在《本草纲目》中提出了更加完善的属性分类法,全书共收录中药1800多种,其分类以水、火、土、金石、草等十六“部”为纲,每部之下又按生物不同属性进行二级分类,即以“类”为目,如草部,又细分为山草类、水草类、毒草类等。

功效分类法

功效分类法,顾名思义,是按照中药的临床功能作用进行分类。如唐代陈藏器《本草拾遗》(原书已佚)中根据中药功效将药物分为宣、通、补、泻、燥、湿、滑、涩、轻、重十类。清代黄宫绣《本草求真》中将药物分为补剂、收剂、散剂、泻剂、血剂、杂剂、食物7类,每一类又分有子类,如补剂类又分为温中、平补、补火、滋水、温肾5个子类。

功效分类法体现了中药功效与临床结合的密切性,对后世药物分类影响很大,直到现代的高等药物学教材都采用此方法,如现在高等院校规划教材《中药学》各论部分,收载中药500多种,按主要功效分为21大类,每一大类又分为不同的小类。象我们熟知的解表药、清热药、泻下药、化湿药等都属功效分类的一个大类,发散风寒药、发散风热药则属于解表药的两个小类。

除了以上分类法外,还有按主治病证分类法、按药物归经分类法、按药性升降浮沉寒热温凉分类法等,有的综合性药书也会选用多种分类法进行分类。虽然有些本草原书已散失于历史长河,但其部分内容及学术思想通过历代药学家的搜集和整理仍得以保存至今,成为我们研究中医药文化的宝贵资源。

文字整理/华增