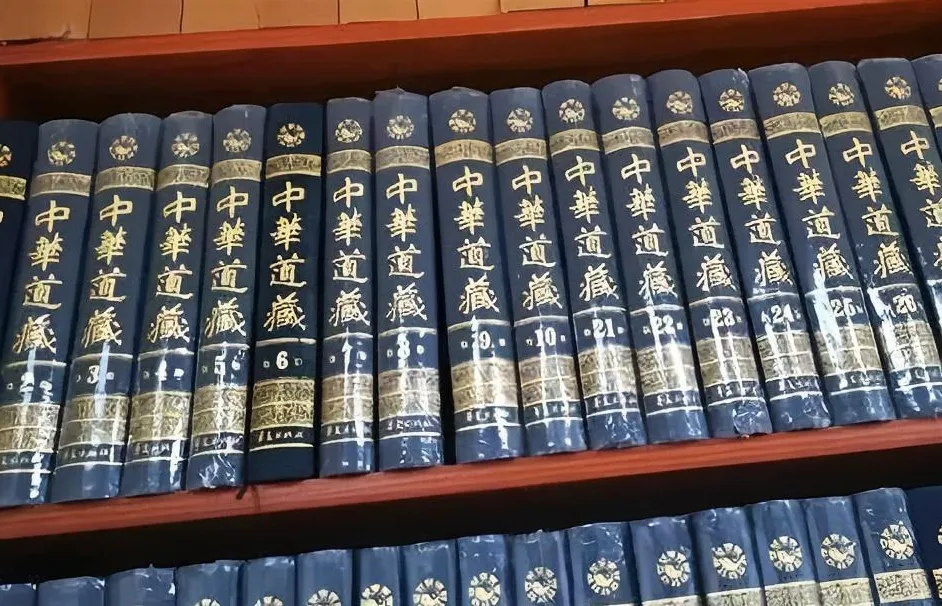

浅谈《道藏》分类“三洞四辅”

《道藏》作为了解道家不可或缺的“大工具书”,不但搜集了几乎全部道家哲学思想的名著、注释和道教教义、科仪符箓、仙传、山志等方面的文献,还网罗了大量儒家著述以外的历代典籍,不仅有丰富的思想文化资料,还有大量的古代科技资料,亦是中华文化的大宝藏。

从老子五千言《道德经》开始,便开启了中华民族“道法自然”的文字记录。“道”,从无处不在的生活中被提炼、概括、升华成了修行的思想指引。

此后,那些“垂八角之芒,粲粲煌煌,光华晔晔”以妙炁凝结于中天,“降授”于世的经典,日渐丰富。

在那些午后阳光下的一隅,翻阅手中的经典时,仿佛是在跨过千年的时空,见证了当时的盛况:东汉某日的深夜,张天师在鹤鸣山安静修行,从天而降的《太平经》近在眼前;魏晋的风云里,茅山华阳洞的魏夫人手持玉匣,上清派《三十九章经》如流云泻出;罗浮山炼丹炉旁葛洪将《灵宝五符经》藏入石函;又或听见了终南山巅,《三皇文》刻入龟甲时雷鸣九响。

而在这些“降授”的盛大场景留下的“天书”之外,还有历代高道根据修道的心得及当时信徒的需要编撰而成无数典籍,经过漫长的传承,流传下来。

千年史料,汇集一册,在不断汇编的过程中,逐渐形成了“三洞四辅十二部”的分类方法。

从刘宋时道士陆修静广泛搜集道经,编成《三洞经书目录》,形成《道藏》最早的结集开始,初步确立了道藏编辑的分类:代表道教教义框架的《道德经》、《太平经》、《老子想尔注》三部“天书”为道教核心典籍。《上清经》《灵宝经》《三皇经》三大经系,为“三洞”的分类雏形。

“三洞”即"洞真、洞玄、洞神",指的是不同的传授渊源:

“洞真”(大乘)是以元始天尊所述经典为核心,代表最高教义,其“大乘”特性体现为注重心性修炼与形而上的哲学思辨,强调“炼神返虚”,追求与道合一的终极境界,属于道教思想中的核心理论体系,如《上清经》。

“洞玄”(中乘)是以太上道君所述经典为主体,其“中乘”定位介于形而上与形而下之间,侧重符箓科仪、济世度人等实践法门,兼具教义理论与宗教仪轨功能,以《灵宝经》为代表。

“洞神”(小乘)是以太上老君所述经典为根基,其“小乘”特性体现为以召神劾鬼、禳灾治病等方术为主,强调实用性与现世利益,属于基础修炼和功能性的经籍,如《三皇经》。

在“三洞”之中,又将每洞分为十二部(类),更细致的把各洞类下的经籍内容区分为:本文(指经书的原本真文);神符(指龙章凤篆之文,灵迹符书之字);玉诀(指对道经的注解和疏义);灵图(指对本文的图解或以图像为主的著作);谱录(指记录高真上圣的应化事迹和功德名位的道书);戒律(指戒规、科律的经书及功过格);威仪(指斋醮科仪方面的著作);方法(指论述修真养性和设坛祭炼等各种方法之书);众术(指外丹炉火,五行变化和其他数术书);记传(指众仙传记、碑铭及道观志书);赞颂(指歌颂赞唱神灵的著作);章表(指建斋设醮时上呈天帝的章奏、青词等),合为三十六部。

由于“三洞”分类法只能包括三组传承系统的经书,难以概括道教已有的全部经书,因此产生了“四辅”补充三洞的分类法。

“四辅”就是把“三洞”以外的经论分为“太玄”、“太平”、“太清”和“正一”四类。

“太玄”部补充辅佐洞真部,取玄之又玄的重玄之义,象征源自《道德经》“玄之又玄,众妙之门”,指代深奥的宇宙本源之理。补充“洞真部”哲学理论,如《太玄经》等典籍,深化对“道”的抽象思辨。

“太平”部补充辅佐洞玄部,因以《太平经》为首而得名,“平”关联了《太平经》的思想,强调社会公平与世俗伦理。侧重“致太平”的社会理想,涵盖治国、修身、和谐人际等实践主张。

“太清”部补充辅佐洞神部,取至清净虚无之意,传说此经降自太清境,因而得名,“清”呼应道教三清境中的“太清天”,象征纯净无染的修炼境界。收录丹药、外丹术等方技类典籍,体现对肉体长生与具体修炼技术的关注。

而“正一”部则是对三洞和“太清、太平、太玄”的辅助与补充,以“正一”为名,寓意“正以治邪,一以统万”,整合三洞与其余三辅的教义,侧重斋醮仪式与教团规范,如《正一法文》。

自此,“三洞四辅”的分类形成,既体现典籍渊源和传承关系,又蕴含修行次第。

当手捧这本“道教百科全书”时,不禁感叹:这不仅是典籍分类体系,更是一部用经卷搭建的成仙云梯——初阶修士在洞神部修“地仙道”,画三皇符箓镇妖;中阶在洞玄部悟“天仙道”,颂灵宝度人济世;大成者于洞真部参“大罗金仙道”,书页间的每个字都成了劈开虚空的剑光。而那些四辅典籍,始终如四位护法神将,在云梯两侧举着火把,照亮求道者上下求索的千年长路。

文字整理/朱怡