道韵诗心:道教与中国古典诗词

“床前明月光,疑是地上霜。”

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”

这些耳熟能详的古典诗句,朗朗上口,仅用质朴的文字便将人间至情娓娓道来,令人一读难忘,再读倾心。道教,作为中国本土产生的宗教,蕴含着古老的哲学智慧和文化内涵。诗词与道教,一个是文学表达,一个是宗教哲学,看似属于不同领域,实则在历史长河中紧密相连,共同构成了中国传统文化的重要画卷。

道教思想的溯源

道教思想源远流长,其源头可追溯至老子、庄子等先哲。老子提出“道可道,非常道”,“道”作为宇宙万物的根源与规律,是一种超越语言和概念的存在。庄子主张“逍遥游”,追求精神上的绝对自由。东汉时期,道教正式创立,历经魏晋南北朝的发展,到唐宋走向繁荣。在这过程中,道教的教义、仪式等不断丰富完善。其“自然” 思想倡导顺应自然规律,不过度人为干预;“无为”并非无所作为,而是不刻意强求;“逍遥”则追求超脱尘世束缚,达到心灵自由。这些思想深深影响着中国人的思维方式与行为准则。

题材拓展:从现实到仙境的诗意

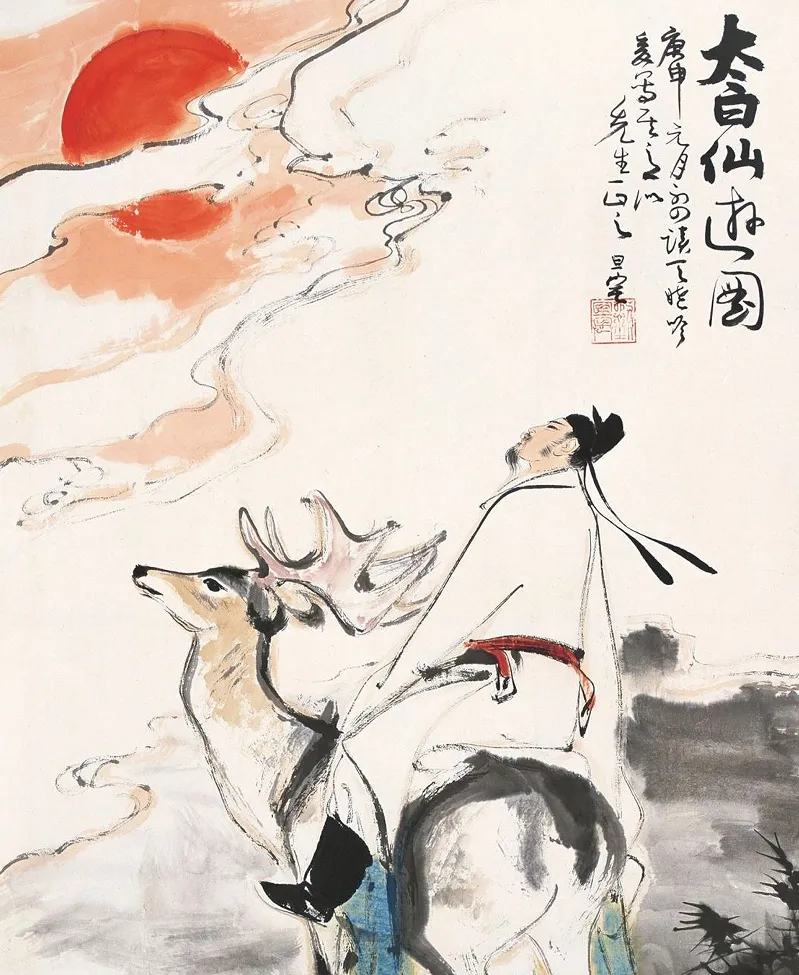

魏晋南北朝的战火,曾让无数文人在现实的迷雾中迷失方向,道教的神仙世界便成为他们心灵的栖所。曹操在《气出唱》中写道:“驾六龙,乘风而行。行四海,路下之八邦。历登高山临溪谷,乘云而行。行四海外,东到泰山。”描绘出乘龙遨游四海的奇幻场景,流露出对仙境的向往。曹植的《仙人篇》“仙人揽六箸,对博太山隅。湘娥拊琴瑟,秦女吹笙竽”,展现了仙人在泰山下棋,仙女演奏乐器的美妙画面,寄托了诗人对超凡脱俗境界的追求。

除游仙诗外,诗词中还涌现出诸多与道教活动、场所相关的题材。如对道教斋醮仪式的描写,“醮坛清夜彻瑶空,羽客分朝谒上宫”,生动展现了仪式的庄严神圣,蕴含着祈福禳灾等宗教内涵。诗人对道观、名山的吟诵也屡见不鲜,“落叶履痕深,幽人住远林”,借描写清幽的道观环境,传达出对宁静、超凡境界的向往。此外,以道士、女冠为对象的诗词也别具特色。像“麻衣如雪一枝梅,笑掩微妆入梦来”,刻画了女冠超凡脱俗的形象,诗词中既有对他们修行生活的展现,也不乏世俗情感与宗教情感的交织。

风格塑造:从语言到意境的美学

道教为诗词注入的浪漫主义基因,在李白的笔下绽放出最绚烂的光彩。《梦游天姥吟留别》中,“青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下”,诗人借助道教神话传说与大胆奇幻的想象,构建出一个绚丽多彩、如梦如幻的仙境,充分展现了浪漫情怀。诗中“天台四万八千丈,对此欲倒东南倾”运用夸张手法,增强了感染力,而仙山、神兽等超凡意象的运用,营造出浓郁的浪漫氛围。

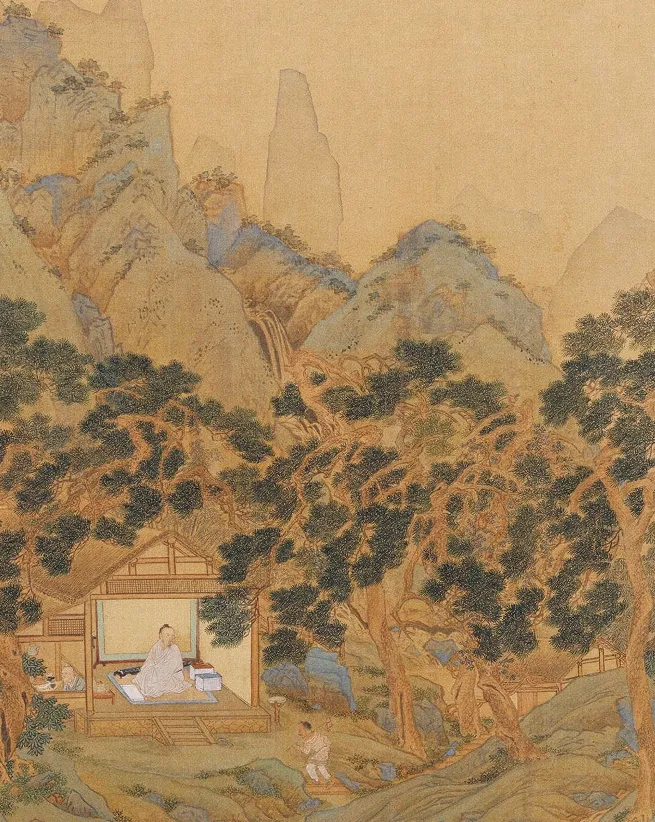

同时,受道教自然思想影响,许多诗词呈现出清新自然与空灵超脱的风格。王维的山水田园诗便是代表,“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流”,看似只是对自然的白描,实则是将道教 “天人合一”的哲思融入每一片松叶、每一滴清泉。当月光穿透松林,清泉流淌石上,诗人的心境便与自然的韵律同频共振了,达到了“诗中有画,画中有道”的至高境界。

诗人精神:困境中的信仰之光

道教还深刻影响着诗人的人生态度与创作思想。苏轼一生仕途坎坷,多次被贬,但他深受道教思想熏陶,始终保持豁达乐观。在《定风波・莫听穿林打叶声》中,“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”,面对风雨,他从容淡定,这种超脱旷达的态度与道教思想紧密相连。

陆游中年后受道教影响,对自然生活充满向往,其诗词中多有体现,“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门”,描绘了闲适的乡村生活场景,看似是对仕途的疏离,实则是道教“返璞归真”思想的自然流露,让生命在山水田园的滋养中,寻得另一种圆满。

文化交融:道教诗词的现代启示

道教从题材、风格、思想等多方面深刻影响着中国古典诗词。二者相互交融,形成了独特的文化景观。

从游仙诗的奇幻想象到山水诗的自然哲思,从道士形象的多元书写到诗人精神的信仰投射,道教如同一条隐秘的文化长河,滋养着古典诗词的生长。二者的交融不仅是文学现象,更是中国文化“诗以载道”传统的生动诠释。在全球化与现代化的今天,这份文化遗产依然焕发着生命力,提醒我们在追逐物质进步的同时,守护好内心的精神家园——那片曾被道教思想与古典诗词共同照亮的星空。

撰稿人/赵丰娜